- LösungenOn Demand

- EntdeckenLearnBlogProcurement-Einblicke, Trends und Best Practices.WhitepaperAusführliche Leitfäden zur Procurement-Transformation.Procurement WikiGrundlegendes Procurement-Wissen und Definitionen.

- Kunden

- Für Lieferanten

AI-Washing bezeichnet die irreführende Nutzung des Begriffs „Künstliche Intelligenz“ für Marketingzwecke – ohne echte KI-Technologie.

Laut einer Studie von MMC Ventures aus dem Jahr 2019 haben 40 % der als „KI-Unternehmen“ beworbenen Start-ups keine echte KI im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit.

Unternehmen können echte KI durch Transparenz, technische Dokumentation und konkrete Nachweise von Schein-KI unterscheiden.

AI-Washing führt zu rechtlichen Risiken, Vertrauensverlust und kann nach § 5 UWG als irreführende Werbung gelten.

Ab August 2026 gelten nach der EU-KI-Verordnung umfangreiche Transparenzpflichten, mit hohen Bußgeldern bei Verstößen.

In einer Welt, in der fast jedes Produkt als „KI-powered“ oder „intelligent“ beworben wird, ist es schwieriger denn je, echte künstliche Intelligenz von cleverem Marketing zu unterscheiden. AI-Washing ist zu einem weit verbreiteten Phänomen geworden, das Investoren Millionen kostet und Verbraucher in die Irre führt.

Eine Studie von MMC Ventures (2019) analysierte 2.830 europäische Start-ups, die sich als „KI-Start-ups“ präsentierten. Das Ergebnis: 40 % nutzten keine echte KI, sondern setzten auf einfache Automatisierung oder klassische Softwaretools.

AI-Washing ist das „Greenwashing“ der Technologiebranche, eine gezielte oder fahrlässige Praxis, bei der Unternehmen die Nutzung oder Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz in ihren Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen übertreiben, verdrehen oder erfinden.

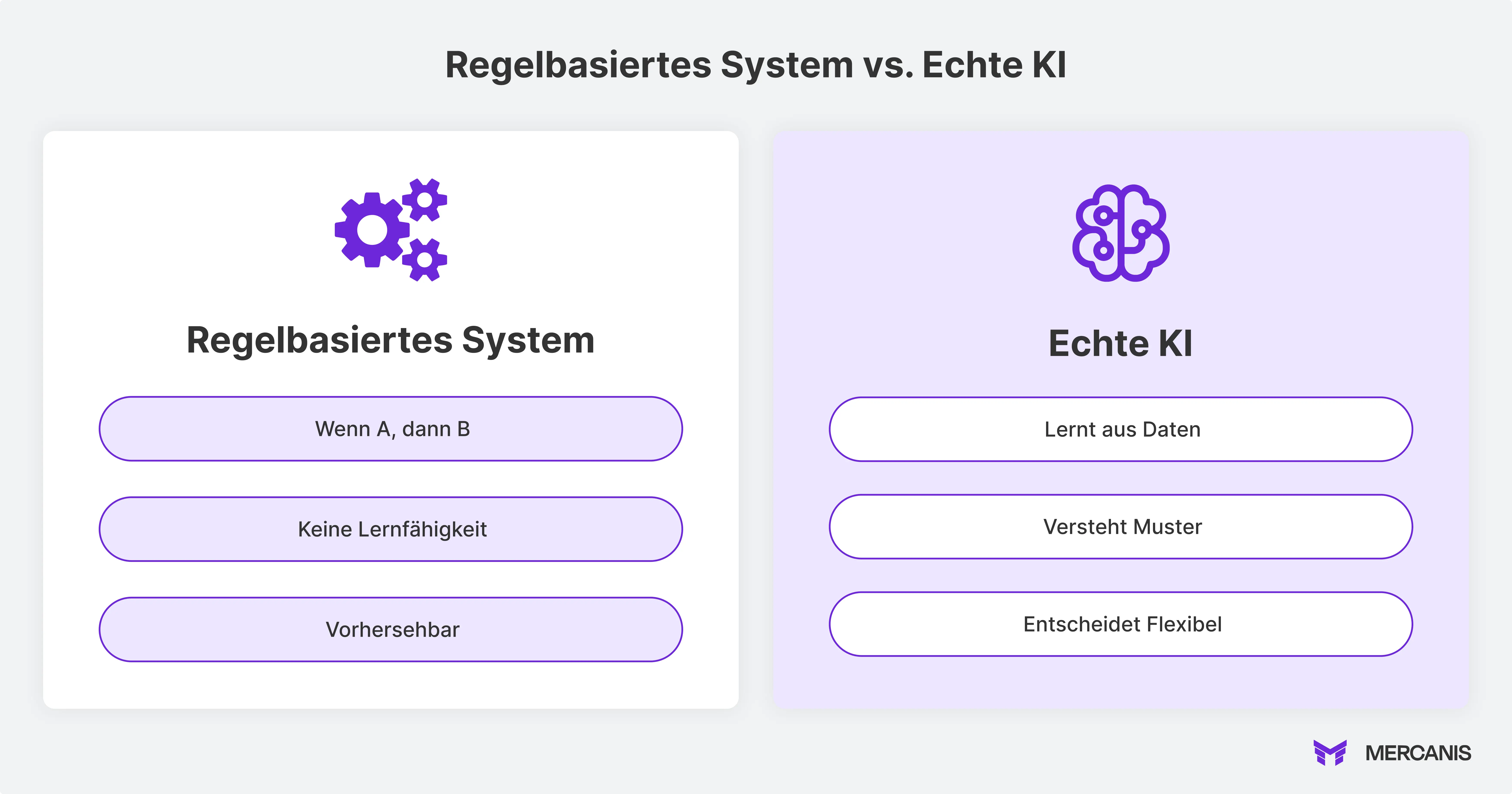

Nach Art. 3 Nr. 1 der EU-KI-Verordnung müssen echte KI-Systeme maschinengestützt, autonom, anpassungsfähig und umgebungsbeeinflussend sein. Diese klare Definition hilft, echte KI von regelbasierten Algorithmen zu unterscheiden, die lediglich vorprogrammierte „Wenn-Dann“-Regeln abarbeiten.

Der Begriff entstand als Reaktion auf den KI-Hype seit 2018, insbesondere durch generative KI wie ChatGPT. APIs großer Anbieter machen es technisch einfacher, KI-Komponenten oberflächlich in bestehende Produkte zu integrieren. So entstehen sogenannte „AI-Wrapper“, die meist nur vordergründige Features bieten, ohne das Produkt substanziell weiterzuentwickeln.

Gerade im Einkauf ist dieses Thema besonders relevant, da KI echte Einsparungspotenziale bietet, allerdings nur, wenn es sich um echte Technologien handelt, nicht um Scheinlösungen.

Echte KI-Unternehmen sind transparent über ihre Technologie. Fragen Sie nach konkreten technischen Dokumentationen und Whitepapers. Seriöse Anbieter erklären offen ihre Algorithmen, Trainingsmethoden und KI-Funktionen.

Warnsignale:

Positive Beispiele: Unternehmen wie Mercanis dokumentieren ihre KI-Anwendungen konkret und erklären detailliert, welche Verfahren des maschinellen Lernens sie einsetzen.

Der fundamentale Unterschied liegt in der Lernfähigkeit. Echte KI nutzt maschinelles Lernen und verbessert sich kontinuierlich durch Datenanalysen. Regelbasierte Systeme folgen hingegen nur vorprogrammierten Regeln.

Entscheidende Fragen:

Echte KI benötigt große, qualitativ hochwertige Datensätze. Ohne substanzielle Daten ist kein effektives maschinelles Lernen möglich.

Kritische Fragen:

Ein Beispiel: Ein Spend-Management-System mit 250 Mio. € Datenvolumen ermöglicht echte KI-gestützte Vorhersagen. Wenn Unternehmen keine konkreten Angaben zu Trainingsdaten machen, sollten Sie skeptisch werden.

Verlangen Sie messbare Erfolgsbeispiele und konkrete Use Cases. Echte KI zeigt quantifizierbare Verbesserungen in der Praxis.

Nachweisbare Ergebnisse:

Konsultieren Sie IT- oder KI-Experten für eine fundierte Bewertung. Eine technische Due Diligence kann AI-Washing zuverlässig entlarven.

Mögliche Validierungsquellen:

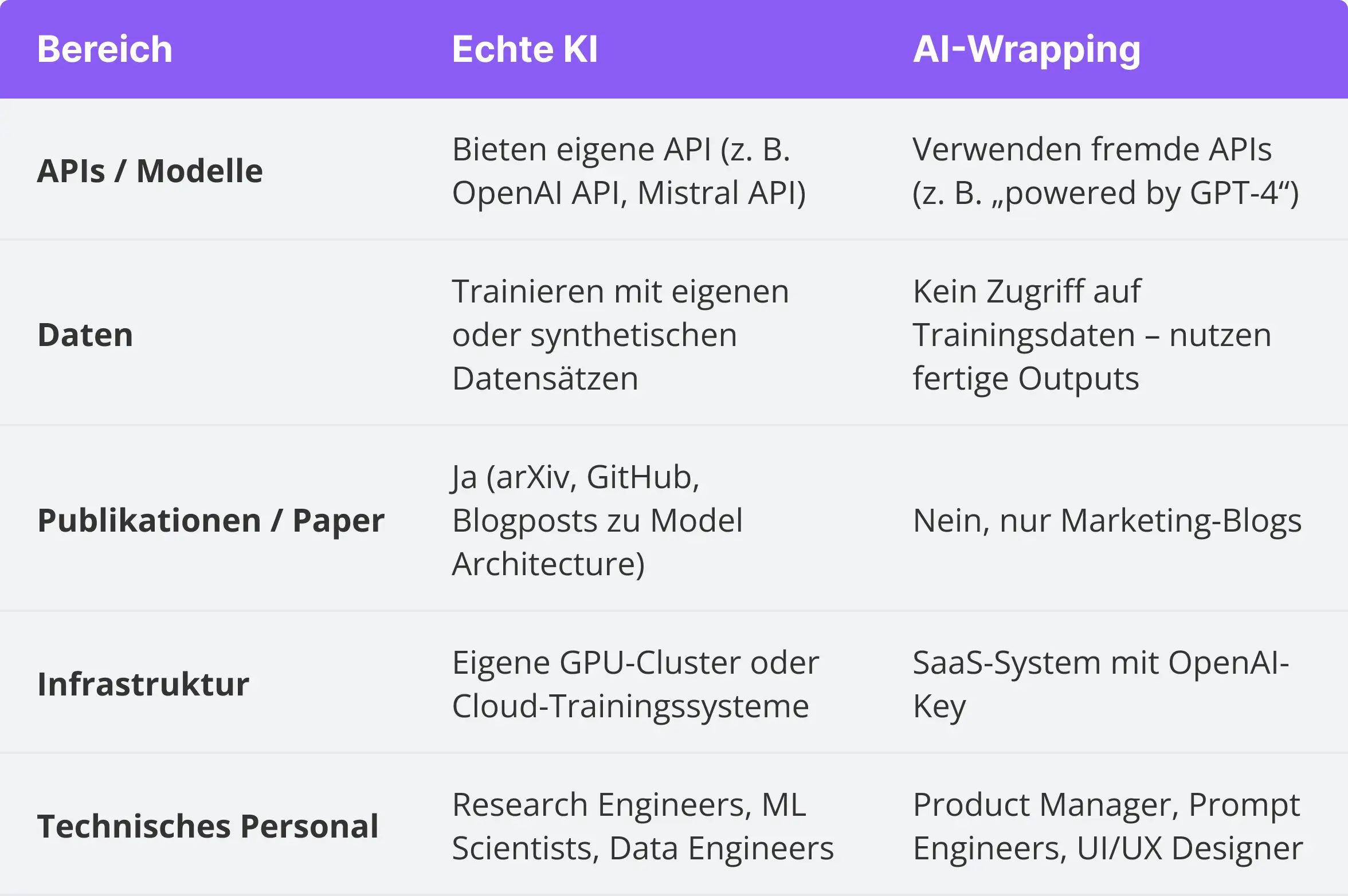

Diese Tabelle verdeutlicht, woran man echte KI-Anbieter von solchen unterscheiden kann, die lediglich bestehende KI-Modelle „verpacken“ und als eigene Lösung vermarkten. Für eine fundierte Bewertung ist es wichtig, diese Aspekte bei der Anbieteranalyse zu berücksichtigen.

Das kritische Hinterfragen von KI-Claims ist essentiell für Unternehmen, Investoren und Verbraucher. Die Folgen von unkritischem Vertrauen sind weitreichend:

Echte KI bietet enormes Potenzial für Unternehmen aller Größen. Wenn richtig eingesetzt, entstehen messbare Vorteile und revolutionäre Chancen.

Beispiele:

Die Zukunft liegt im Augmented Procurement – der intelligenten Kombination aus menschlicher Expertise und KI-Unterstützung.

Negative Beispiele (AI-Washing):

Positive Beispiele (echte KI):

Die rechtlichen Rahmenbedingungen verschärfen sich zunehmend.

Empfehlung: Unternehmen sollten ihre Kommunikation prüfen, KI-Anteile transparent offenlegen und eine proaktive Compliance-Strategie etablieren.

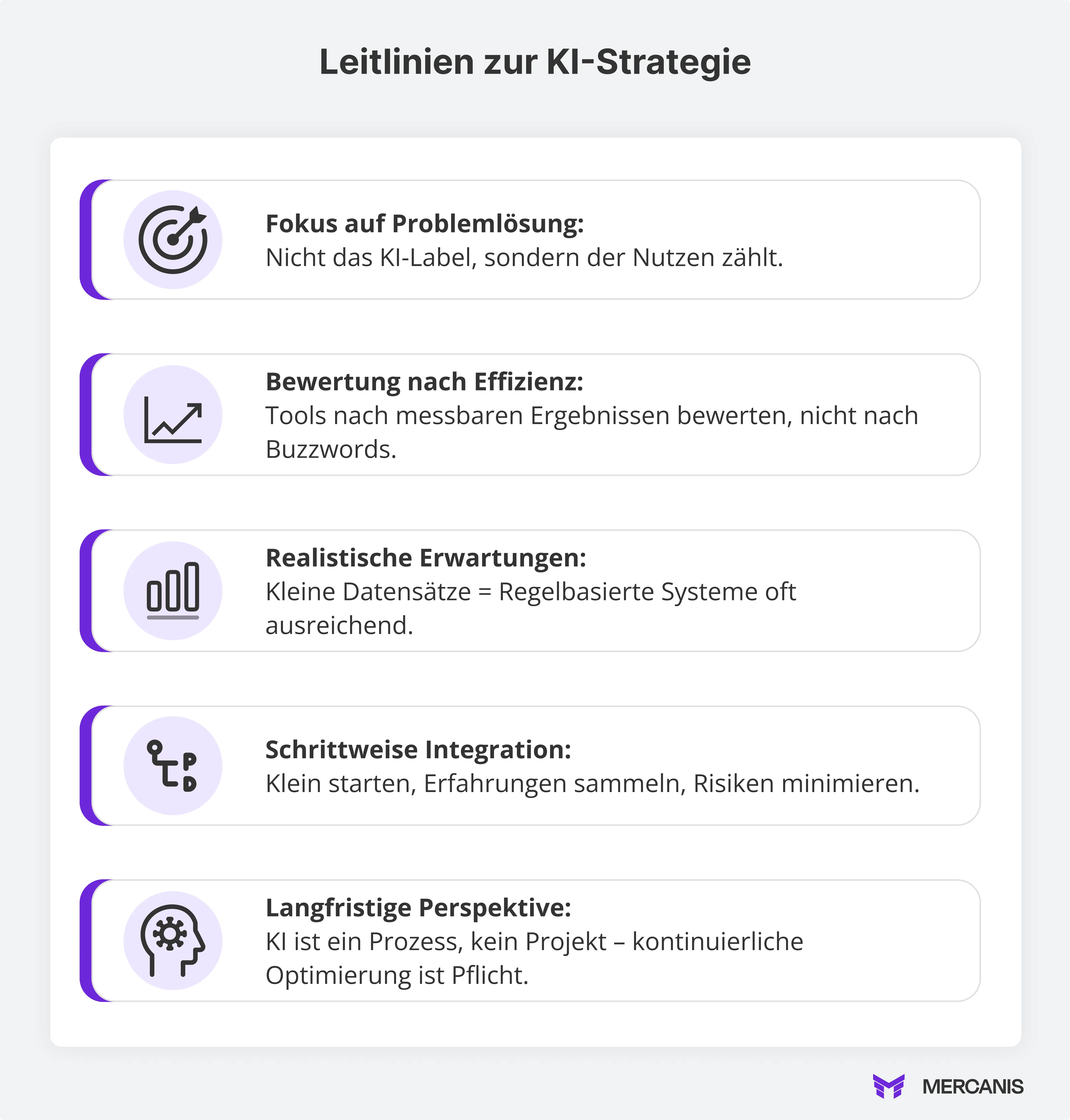

Der erfolgreiche Einsatz von KI beginnt nicht mit großen Versprechen, sondern mit klaren Prinzipien. Entscheidend ist nicht, ob KI eingesetzt wird, sondern wie sinnvoll sie Probleme löst, Mehrwert schafft und langfristig integriert wird. Die folgenden Leitlinien helfen dabei, KI pragmatisch, effizient und nachhaltig einzusetzen.

AI-Washing stellt eine ernsthafte Herausforderung für Unternehmen, Kunden und Investoren dar. Die irreführende Nutzung des Begriffs „Künstliche Intelligenz“ kann nicht nur das Vertrauen in echte KI-Technologien untergraben, sondern führt auch zu rechtlichen Risiken und wirtschaftlichen Nachteilen. Besonders im Einkauf und der Beschaffung ist es entscheidend, echte KI-Lösungen von Marketing-Hype zu unterscheiden, um die vielfältigen Vorteile wie Automatisierung, verbesserte Entscheidungsfindung und Risikominimierung tatsächlich nutzen zu können.

Unternehmen sollten daher bei der Einführung von KI-Systemen auf Transparenz, technische Dokumentation und konkrete Nachweise achten. Die Integration von KI-Tools in bestehende Beschaffungsprozesse erfordert eine sorgfältige Planung, Schulung der Mitarbeitenden und die Sicherstellung von Datenschutz und Datenqualität. Nur so können die Potenziale von KI im Einkauf voll ausgeschöpft und nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielt werden.

Letztlich gilt: Der Fokus sollte immer auf dem tatsächlichen Nutzen und der Lösung konkreter Aufgaben liegen – nicht auf bloßer KI-Werbung. So vermeiden Unternehmen AI-Washing und schaffen Vertrauen bei Kunden, Behörden und Partnern, während sie gleichzeitig die Digitalisierung und Automatisierung ihrer Beschaffungsprozesse vorantreiben.

Fragen Sie nach konkreten Beispielen und messbaren Ergebnissen. Echte Anbieter können erklären, wie ihr System lernt und sich verbessert. Seien Sie skeptisch bei vagen Begriffen wie „intelligent“ oder „smart“ ohne Erklärung.

Unternehmen riskieren Unterlassungsansprüche und Schadensersatzforderungen nach § 5 UWG. Ab 2026 drohen Bußgelder bis zu 7 % des Jahresumsatzes nach der EU-KI-Verordnung.

FinTech, E-Commerce, Marketing-Tools und Consumer Electronics sind am anfälligsten für übertriebene KI-Claims.

Führen Sie eine technische Due Diligence durch. Prüfen Sie, ob echte maschinelle Lernverfahren genutzt werden. Verlangen Sie reale Anwendungsfälle und erfahrene KI-Teams.

AI-Washing betrifft Technologie-Claims, Greenwashing Umwelt-Claims. Beide nutzen Übertreibungen und vage Begriffe – beide untergraben das Vertrauen in echte Innovationen.

Fabian Heinrich ist CEO und Co-Founder von Mercanis. Zuvor war er Mitgründer des Procurement-Unternehmens Scoutbee und machte es zu einem der weltweit führendenAnbieter im Scouting-Bereich mit Niederlassungen in Europa und den USA und mit Kunden wie Siemens, Audi und Unilever. Nach einem Bachelorabschluss sowie einem Master in Accounting and Finance von der Universität St. Gallen durchlief er außerdemStationen bei Deloitte und Rocket Internet SE.