- LösungenOn Demand

- EntdeckenWissen

- Kunden

- Für Lieferanten

Die Nachrichten sind derzeit voll von Berichten über die Entwicklungen bei den US-amerikanischen Zöllen, da die gesamte Weltwirtschaft vom neuen politischen Kurs der USA betroffen ist. Donald Trump hat die Importzölle für die meisten EU-Waren auf 15 % angehoben und damit gleichzeitig knapp 70 weitere Staaten mit höheren Sätzen belegt (DER SPIEGEL). Besonders hart trifft es Indien, das wegen seiner Ölimporte aus Russland nun mit Zöllen von insgesamt 50 % belegt wird (FAZ), was New Delhi umgehend zu wirtschaftlichen und politischen Gegenmaßnahmen veranlasste, darunter das Aussetzen geplanter Rüstungskäufe aus den USA (Merkur). Auch Brasilien ist von 50 % betroffen und sucht gemeinsam mit Partnern wie den BRICS-Staaten nach einer abgestimmten Reaktion (FAZ). Selbst enge Handelspartner wie die Schweiz müssen nun 39 % zahlen (DW). Die Auswirkungen sind in der Industrie bereits spürbar: Bei Jaguar Land Rover brach der Gewinn infolge der US-Zölle deutlich ein (Handelsblatt). Für Einkaufsabteilungen bedeutet das, dass tiefgreifende Veränderungen bevorstehen. In diesem Blog beleuchten wir die zentralen Herausforderungen und zeigen, wie Unternehmen jetzt strategisch reagieren können.

Donald Trump nutzt Zölle als politisches Machtinstrument, mit dem Ziel, politischen Druck auszuüben, Handelsdefizite zu reduzieren, die US-Industrie zu schützen und die nationale wirtschaftliche Autonomie zu stärken, im Rahmen seiner „America First“-Strategie. Gleichzeitig hat er Zölle auf strategische Schlüsselbranchen wie Chips und Pharmaprodukte eingeführt, teilweise bis zu 100 %, um Verhandlungsdruck gegenüber Handelspartnern zu erhöhen.

Kurzfristig führen diese Maßnahmen zu höheren Kosten und beträchtlicher Unsicherheit im globalen Handel, da Unternehmen ihre Lieferketten neu ausrichten müssen. Viele deutsche Exporteure orientieren sich bereits stärker nach Asien.

Mittelfristig könnte sich seine Zollpolitik weiter verschärfen: Die Steuereinnahmen aus Zöllen erreichen regelmäßig Hunderte Milliarden Dollar pro Jahr, was ihn ermutigen könnte, diese Erträge als Ausgleich für Steuerkürzungen oder als Haushaltsfinanzierung zu nutzen.

Langfristig ist die Gefahr groß, dass sich ein instabiles System etabliert: Einzelfallentscheidungen, wechselseitige Zolldrohungen und rechtliche Anfechtungen, etwa gegen Notstandserklärungen, könnten die Handelsplanung weiter unterminieren.

Trumps Strafzölle 2025 treffen gezielt strategische Branchen wie:

Deutschland als langjähriger Handelspartner ist ausdrücklich einbezogen. Der allgemeine Mindestimportzoll von 10 % sowie branchenspezifische Aufschläge erhöhen die Kosten deutlich, verschärfen Wettbewerbspositionen und verlängern Lieferzeiten. Laut Prognosen verteuern sich Halbleiterimporte um bis zu 25 % und Elektrokomponenten um rund 20 %.

Trumps Strafzölle 2025 offenbaren eine kritische Verwundbarkeit: Eine umfassende Bitkom-Umfrage zeigt, dass 81 % der deutschen Unternehmen auf digitale Importe aus den USA angewiesen sind; 41 % bezeichnen sich als stark abhängig. Darunter befinden sich Chips, Sensoren, Hardware und Software. Laut einer DIHK-Umfrage sehen sich über 70 % der exportorientierten Mittelständler gezwungen, ihre Lieferketten neu zu strukturieren.

Um die Risiken steigender Zölle, unterbrochener Lieferketten und längerer Lieferzeiten abzufedern, müssen Einkaufsabteilungen kurzfristig resiliente Beschaffungsstrukturen aufbauen und diese langfristig fest verankern. Ziel ist es, Abhängigkeiten zu reduzieren, Versorgungsengpässe zu vermeiden und flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.

Wichtige Strategien im Überblick:

Besonders Reshoring gewinnt an Bedeutung, vor allem bei hochwertigen und technologisch sensiblen Komponenten. Die Rückverlagerung nach Deutschland oder Europa reduziert Zollrisiken, verkürzt Lieferzeiten und verbessert die Qualitätssicherung, auch wenn dies höhere Stückkosten mit sich bringt.

Ein Beispiel: Bundesweite Auftraggeber investieren zunehmend in Produktionsstätten innerhalb Europas oder Nordamerikas, um Handelsbarrieren zu umgehen und auf einen fragmentierten internationalen Markt schneller reagieren zu können.

Im Zentrum steht ein flexibles Lieferantenmanagement. Hybride Beschaffungsmodelle, die Just-in-Case-Strategien für kritische Komponenten mit Just-in-Time-Ansätzen kombinieren, helfen, Kostensteigerungen und Unterbrechungen zu minimieren. Wichtig ist die gezielte Entwicklung verlässlicher Lieferantenbeziehungen, der Aufbau alternativer Bezugsquellen sowie robuster Netzwerke. Angesichts möglicher Exportrückgänge in die USA um bis zu 25 % in den nächsten zwei Jahren sind zusätzlich operative Maßnahmen wie optimierte Lagerlogistik, Vertragsflexibilität und vorausschauende Preisverhandlungen unerlässlich.

Ein wesentlicher Hebel zur Reduzierung der Abhängigkeit von US-Unternehmen ist der gezielte Einsatz moderner Procurement-Plattformen mit integriertem Lieferantenmanagement. Diese Systeme ermöglichen es, potenzielle und bestehende Lieferanten weltweit nach klar definierten Kriterien, wie Produktionskapazität, Qualitätsstandards, Lieferzuverlässigkeit und regulatorischer Konformität, zu bewerten. Durch automatisierte Risikoanalysen lassen sich beispielsweise Abhängigkeiten von bestimmten Ländern oder Märkten frühzeitig erkennen und alternative Bezugsquellen identifizieren.

Darüber hinaus unterstützen integrierte Onboarding- und Qualifizierungsprozesse dabei, neue Partner aus geopolitisch neutraleren Regionen schnell und nahtlos in die bestehende Lieferkette zu integrieren. So können Unternehmen Handelsbeschränkungen gezielt umgehen, ihre Lieferantenbasis diversifizieren und strategisch widerstandsfähiger werden. Das Ergebnis ist nicht nur eine höhere Versorgungssicherheit, sondern auch ein klarer Wettbewerbsvorteil auf internationalen Märkten.

Technologie-Roadmap

Die Einführung moderner Procurement-Tools sollte strukturiert und in klar definierten Stufen erfolgen, um den Nutzen schrittweise zu maximieren.

Ein typischer Fahrplan zur Einführung einer neuen Procurement Platform:

So entsteht ein skalierbares, zukunftssicheres Beschaffungssystem, das sich flexibel an Markt- und Politikveränderungen anpassen kann.

Kurz gesagt:

Unternehmen sollten jetzt aktiv ihre Lieferantenbasis diversifizieren, Procurement-Plattformen mit integriertem Lieferantenmanagement einsetzen und hybride Beschaffungsmodelle etablieren. Entscheidend ist die Kombination aus frühzeitiger Risikoanalyse, dem Aufbau alternativer Bezugsquellen und der schnellen Integration neuer Partner. Wer diese Maßnahmen konsequent umsetzt, kann Abhängigkeiten von US-Märkten deutlich reduzieren, die Resilienz der Lieferkette um bis zu 40 % steigern und sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil sichern.

Trumps neue Strafzölle 2025 erhöhen nicht nur die Kosten, sondern auch die regulatorische Komplexität. Ursprungszertifikate, Zolltarife und Exportbeschränkungen ändern sich teils im Wochenrhythmus, was besonders für exportorientierte deutsche Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften erschwert. Unternehmen, die auf manuelle Prozesse setzen, riskieren teure Verzögerungen, Vertragsverletzungen und Strafen.

Der Einsatz spezialisierter Procurement- und Compliance-Software entwickelt sich vom optionalen Tool zum operativen Muss. Solche Systeme überwachen automatisch Änderungen in Zolltarifen, berechnen die Total Landed Cost inklusive aller Abgaben und simulieren Beschaffungsszenarien aus unterschiedlichen Ländern. Damit lassen sich alternative Lieferanten z. B. in der EU, Osteuropa oder Asien, transparent vergleichen, sowohl in Bezug auf Kosten als auch Lieferzeiten und Qualitätsrisiken.

Wettbewerbsvorteil:

Unternehmen mit digitalisierten Compliance-Workflows reagieren bis zu 40 % schneller auf regulatorische Änderungen und vermeiden unnötige Zollkosten. Die Investition amortisiert sich oft bereits durch die erste verhinderte Compliance-Verletzung oder die Optimierung einer kritischen Beschaffungsentscheidung.

Neben operativen Maßnahmen sollten Unternehmen ihre Interessen auch auf politischer Ebene aktiv vertreten. Die Zusammenarbeit mit Handelskammern, Branchenverbänden und europäischen Institutionen bietet die Möglichkeit, Einfluss auf künftige Handelsabkommen und Zollregelungen zu nehmen. Durch gezielte Lobbyarbeit können unternehmensrelevante Themen wie:

frühzeitig in politische Entscheidungsprozesse eingebracht werden.

Unternehmen, die diese strategische Ebene einbeziehen, verschaffen sich nicht nur einen Informationsvorsprung, sondern stärken auch ihre Verhandlungsposition im internationalen Wettbewerb.

Die Umsetzung strategischer Maßnahmen wie Lieferantendiversifikation, Nearshoring oder der Einsatz moderner Procurement-Plattformen ist mit anfänglichen Investitionen verbunden, kann sich jedoch schnell amortisieren:

Fazit: Unternehmen, die diese Maßnahmen konsequent umsetzen, erreichen typischerweise eine Gesamtrendite von 150–250 % innerhalb von 3 Jahren, bei gleichzeitig deutlich gesteigerter Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit.

Geopolitische Spannungen und Handelskonflikte verstärken merklich die Volatilität des Wechselkurses zwischen Euro und Dollar, was für einkaufende Unternehmen Planungsunsicherheit und kalkulatorische Risiken bedeutet. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) reagierten die Finanzmärkte mit starker Turbulenz auf die unvorhersehbaren US-Zollankündigungen, ein Hinweis darauf, wie schnell Währungskurse durch außenpolitische Schocks beeinflusst werden können.

Zudem warnt EZB-Präsidentin Christine Lagarde davor, dass Handels- und Verteidigungs-Schocks die Inflationsdynamik in der Eurozone verstärken und zu anhaltend erhöhten Preisen führen könnten. Diese Entwicklungen erschweren Investitions- und Preiskalkulationen über längere Zeiträume.

Einkaufsteams müssen daher aktiv gegensteuern z. B. durch:

Die Kombination aus Wechselkursrisiken, Inflation und Handelsunsicherheiten führt zu akutem Margendruck, strategisch muss auf Risikodiversifizierung gesetzt werden, operativ bedarf es flexibler Vertragsmechanismen und aktiver Währungssteuerung.

In den nächsten drei bis fünf Jahren wird sich das Beschaffungsumfeld weiter grundlegend verändern. Generative KI wird nicht nur bei der Lieferantensuche, sondern auch vermehrt bei Vertragsanalysen, Marktprognosen und Szenarioplanungen eine zentrale Rolle spielen. Regionale Handelsblöcke, etwa zwischen EU, ASEAN oder den BRICS-Staaten, werden an Bedeutung gewinnen und Handelsströme neu ausrichten. Gleichzeitig ist mit einer beschleunigten Verlagerung kritischer Industrien in geopolitisch stabile Regionen zu rechnen, um Abhängigkeiten zu minimieren. Unternehmen, die diese Trends früh adaptieren, können ihre Resilienz steigern und sich als Vorreiter im globalen Wettbewerb positionieren.

Trumps Zölle sind ein Weckruf für Einkaufsorganisationen: Passives Abwarten ist keine Option. Wer jetzt seine Lieferketten diversifiziert, digitale Procurement-Plattformen einführt und Währungs- und Zollrisiken aktiv managt, kann nicht nur aktuelle Belastungen abfedern, sondern langfristig gestärkt aus der Krise hervorgehen. Die Kombination aus strategischem Weitblick, technologischer Modernisierung und entschlossenem Handeln wird darüber entscheiden, wer in einer zunehmend fragmentierten Weltwirtschaft erfolgreich bleibt.

Donald Trump hat die Importzölle für die meisten EU-Waren auf 15 % angehoben. Zusätzlich sind rund 70 weitere Länder von höheren Sätzen betroffen. Besonders hart trifft es strategische Branchen wie Halbleiter, Maschinenbau, Automobilindustrie und High-Tech-Komponenten. Einzelne Zölle, z. B. auf Chips oder Pharma, können bis zu 100 % betragen.

Die Maßnahmen führen zu höheren Importkosten (z. B. +25 % bei Halbleitern, +20 % bei Elektrokomponenten), längeren Lieferzeiten und steigender Unsicherheit in der Handelsplanung. Über 70 % der exportorientierten Mittelständler sehen sich gezwungen, ihre Lieferketten neu zu strukturieren.

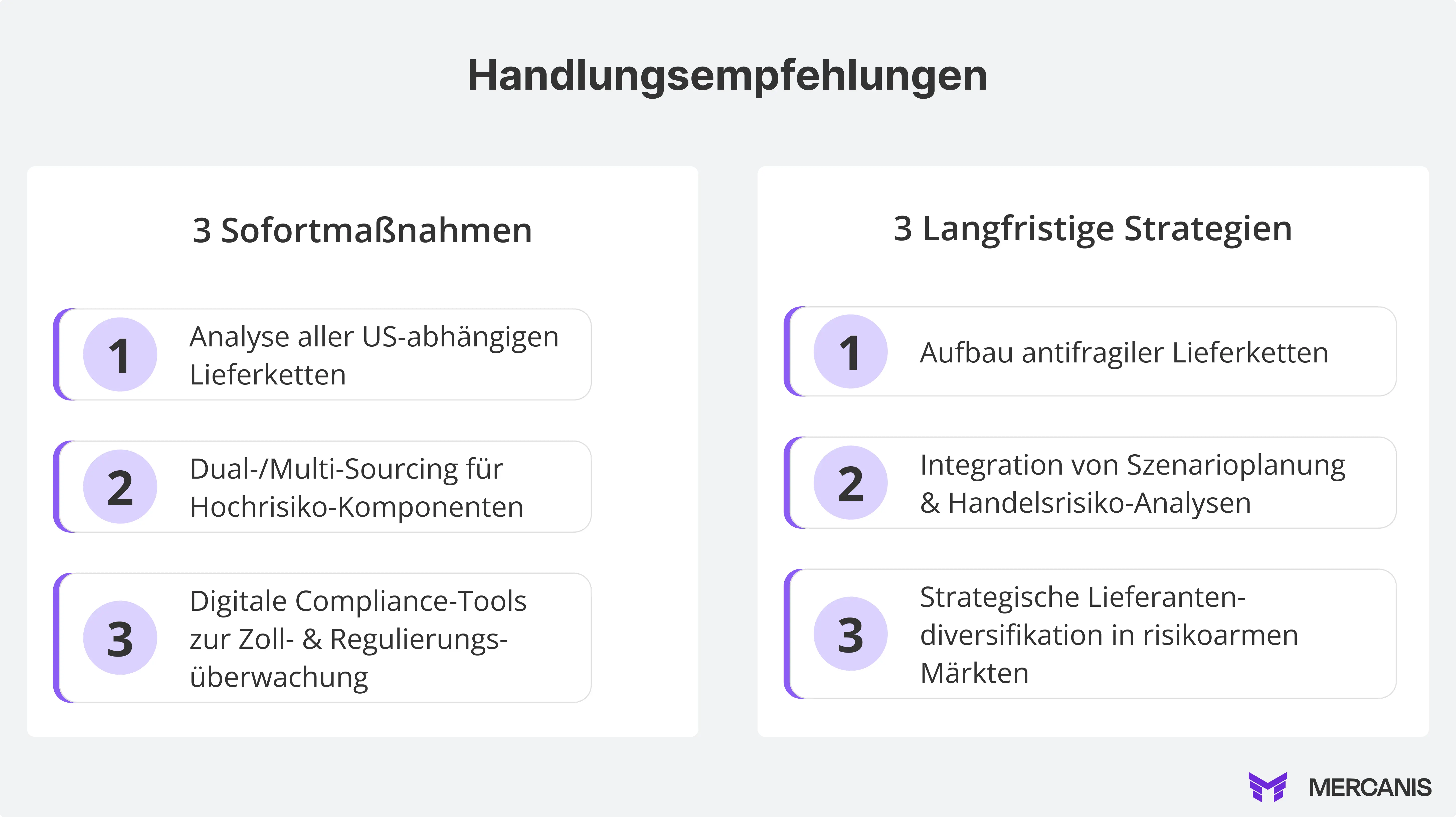

Kurzfristig sind drei Schritte entscheidend:

In the long terLangfristig empfiehlt sich der Aufbau antifragiler Lieferketten, die Integration von Szenarioplanung & Handelsrisiko-Analysen und eine strategische Lieferantendiversifikation in risikoarmen Märkten.m, it is advisable to establish highly resilient supply chains, integrate scenario planning and trade risk analyses, and strategically diversify suppliers in low-risk markets.

Nearshoring reduziert Transportzeiten, -kosten und Zollrisiken, indem Beschaffung oder Produktion in geografisch nahe Länder verlagert wird. Reshoring bringt Produktionsprozesse zurück nach Deutschland oder die EU, was Versorgungssicherheit und Qualitätskontrolle verbessert – trotz höherer Stückkosten.

Moderne Plattformen ermöglichen:

Procurement-/Compliance-Plattformen: 10.000–150.000 € p.a., Amortisation in 9–18 Monaten

Nearshoring: 3–5 % des Einkaufsvolumens, ROI in 2–3 Jahren

Dual-/Multi-Sourcing: +1–3 % kurzfristige Mehrkosten, aber bis zu 60 % Risikoreduktion bei Ausfällen

Unternehmen erzielen oft eine Gesamtrendite von 150–250 % in drei Jahren.

Der USD/EUR-Kurs reagiert stark auf geopolitische Spannungen und Zollpolitik. Steigende Inflationsraten in der Eurozone erhöhen den Kostendruck. Einkaufsabteilungen sollten Währungs-Hedging, dynamische Preisklauseln und Rohstoffpreis-Monitoring einsetzen.

Einsatz von Generativer KI in Lieferantensuche, Vertragsanalyse und Szenarioplanung

Bedeutungszuwachs regionaler Handelsblöcke (z. B. EU–ASEAN, BRICS)

Verlagerung kritischer Industrien in geopolitisch stabile Regionen

Passives Abwarten ist keine Option. Wer jetzt in Diversifikation, digitale Tools und Risikomanagement investiert, kann aktuelle Belastungen abfedern und langfristig gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Fabian Heinrich ist CEO und Co-Founder von Mercanis. Zuvor war er Mitgründer des Procurement-Unternehmens Scoutbee und machte es zu einem der weltweit führendenAnbieter im Scouting-Bereich mit Niederlassungen in Europa und den USA und mit Kunden wie Siemens, Audi und Unilever. Nach einem Bachelorabschluss sowie einem Master in Accounting and Finance von der Universität St. Gallen durchlief er außerdemStationen bei Deloitte und Rocket Internet SE.