- LösungenOn Demand

- EntdeckenLearnBlogProcurement-Einblicke, Trends und Best Practices.WhitepaperAusführliche Leitfäden zur Procurement-Transformation.Procurement WikiGrundlegendes Procurement-Wissen und Definitionen.

- Kunden

- Für Lieferanten

Viele Einkaufsabteilungen holen stolz 5 % Savings aus ihren Verhandlungen heraus und verlieren im Hintergrund 10 % an versteckten Kosten, ohne es zu merken. Diese unsichtbaren Kostentreiber entstehen durch verpasste Volumenbündelung, unkontrolliertes Maverick Buying und ungenutzte Zahlungsziele. Das Ergebnis: Working Capital im Einkauf wird nicht optimal gesteuert, Liquidität bleibt beim Lieferanten statt im eigenen Cashflow-Puffer.

Das ist nicht nur ein Beschaffungsthema es blockiert aktiv Cashflow und Liquiditätsspielräume. Während die Finanzabteilung jeden Cent dreht, um Zinsen zu sparen und Investitionsspielraum zu schaffen, verschenkt der Einkauf täglich Geld durch fehlende Transparenz und manuelle Prozesse.

Die gute Nachricht: Cashflow Hebel im Einkauf lassen sich systematisch aktivieren. Unternehmen, die ihre Procurement-Prozesse richtig aufsetzen, verwandeln den Einkauf vom Kostenfaktor zum Liquiditätspartner der Finanzabteilung.

Opportunitätskosten Procurement entstehen vor allem durch mangelnde Bündelung von Bedarfen. Wenn verschiedene Abteilungen die gleichen oder ähnliche Produkte separat einkaufen, entgehen dem Unternehmen erhebliche Mengenrabatte und Boni. Die Folge: Höhere Einstandspreise und verpasste Savings-Potenziale.

Ein typisches fiktives Beispiel: IT-Equipment wird sowohl von der IT-Abteilung als auch von HR für neue Mitarbeiter beschafft. Ohne zentrale Bündelung zahlt das Unternehmen für 50 Laptops den gleichen Stückpreis wie für 5 Laptops, obwohl bei 100 Stück ein Mengenrabatt von 15 % möglich wäre.

Die versteckten Kosten summieren sich schnell zu einem erheblichen Betrag. Verpasste Mengenrabatte von 5-20 % je nach Produktkategorie entstehen, wenn Einkaufsvolumen nicht gebündelt werden. Bei einem Unternehmen mit 10 Millionen Euro Jahreseinkaufsvolumen entspricht das einem Verlust von 500.000 bis 2 Millionen Euro jährlich. Zusätzlich entgehen Jahresboni bei Lieferanten, die oft weitere 2-5 % Ersparnis bedeuten könnten. Höhere Logistikkosten durch viele kleine Bestellungen belasten das Budget zusätzlich, da Lieferanten ihre Fixkosten auf kleinere Mengen umlegen müssen. Der zusätzliche Verwaltungsaufwand für mehrfache Verhandlungen bindet wertvolle Ressourcen, die strategisch besser eingesetzt werden könnten.

Maverick Buying zu verhindern ist entscheidend für die Kostenkontrolle. Wenn Mitarbeiter am Einkauf vorbei etwas bestellen, zahlen sie Listenpreise statt die ausgehandelten Rahmenvertragskonditionen. Diese dezentralen Käufe machen oft 20-40 % des gesamten Spend aus und können Savings-Erfolge komplett zunichtemachen.

Die Auswirkungen sind gravierend und treffen das Unternehmen an mehreren Stellen gleichzeitig. Listenpreise statt Rahmenvertragspreise führen zu einer Kostendifferenz von oft 15-30 %, die direkt die Marge belastet. Der Verlust von Lieferantenloyalität und Verhandlungshebel schwächt die strategische Position des Einkaufs nachhaltig. Compliance-Risiken bei nicht freigegebenen Lieferanten können rechtliche und qualitative Probleme nach sich ziehen. Besonders problematisch ist die fehlende Spend-Transparenz für strategische Entscheidungen, da das Management ohne vollständige Datenbasis keine fundierten Beschaffungsstrategien entwickeln kann.

Ein Maschinenbauunternehmen stellte fest, dass 35 % seiner Wartungskosten durch Maverick Buying entstanden. Nach Einführung einer Procurement-Software und entsprechender Schulungen konnten diese Kosten um 25 % reduziert werden.

Das größte stille Leck entsteht oft bei der Optimierung von Zahlungszielen und Skonti. Viele Unternehmen zahlen Rechnungen zu früh oder verpassen Skonto-Fristen - und verschenken damit bares Geld. Skonto und Zahlungsziele optimieren kann den Cashflow erheblich verbessern.

Typische Versäumnisse in diesem Bereich kosten Unternehmen täglich bares Geld. Skonto-Fristen werden übersehen oder nicht systematisch genutzt, obwohl sie oft 2-3 % Preisnachlass bedeuten. Zahlungsziele werden nicht ausgereizt, wodurch Liquidität vorzeitig abfließt und für Investitionen oder Zinsvermeidung fehlt. Automatisierte Skonto-Prüfung fehlt in vielen Unternehmen, sodass profitable Gelegenheiten manuell übersehen werden. Besonders problematisch ist, dass Working Capital Management oft nicht als Einkaufsaufgabe verstanden wird, obwohl hier die größten Hebel liegen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Handelsunternehmen mit 10 Millionen Euro Jahreskaufvolumen nutzte nur 40 % der verfügbaren Skonto-Möglichkeiten. Nach Optimierung der Prozesse stieg die Skonto-Quote auf 85 %, das entspricht zusätzlichen 45.000 Euro jährlich.

Verpasste Savings führen direkt zu höheren Beschaffungskosten und damit zu Budgetabweichungen. Wenn der Einkauf seine Ziele nicht erreicht, muss die Finanzabteilung zusätzliche Mittel bereitstellen oder andere Bereiche kürzen. Diese Dominoeffekte belasten die gesamte Finanzplanung.

Die Auswirkungen zeigen sich in verschiedenen Bereichen der Unternehmensführung. Höhere Materialkosten als geplant belasten direkt die Gewinn- und Verlustrechnung und reduzieren die Wettbewerbsfähigkeit. Reduzierte Margen durch steigende Beschaffungskosten zwingen das Management zu schwierigen Entscheidungen zwischen Preiserhöhungen und Gewinneinbußen. Die Notwendigkeit von Nachtragsbudgets belastet die Finanzplanung und reduziert die Flexibilität für andere Investitionen. Besonders problematisch ist der entstehende Druck auf andere Kostenstellen, die ihre Budgets kürzen müssen, um die Mehrkosten im Einkauf zu kompensieren.

Ohne saubere Spend-Transparenz kann der Einkauf keine verlässlichen Forecasts liefern. CFO und Controlling zweifeln dann an den Savings-Reports und der Budgettreue. Das Ergebnis: Vertrauen sinkt, Budgets werden enger überwacht, und der Einkauf verliert strategischen Einfluss.

Fehlende Transparenz führt zu einem Teufelskreis aus Misstrauen und Kontrolle. Unzuverlässige Kostenprognosen machen es der Finanzabteilung unmöglich, präzise Budgets zu erstellen und Investitionsentscheidungen zu treffen. Schwierige Budgetverhandlungen entstehen, wenn der Einkauf seine Prognosen nicht mit validen Daten untermauern kann. Der resultierende Vertrauensverlust zwischen Einkauf und Finance untergräbt die strategische Zusammenarbeit und reduziert den Einkauf wieder auf eine reine Kostenstelle. Mikromanagement statt strategischer Partnerschaft ist die Folge, wodurch wertvolle Ressourcen für Kontrolle statt Wertschöpfung eingesetzt werden.

Wenn Zahlungsziele nicht optimal genutzt werden, bleibt Working Capital beim Lieferanten statt im eigenen Cashflow-Puffer. Jeder Prozentpunkt besserer Liquidität spart Zinsen oder schafft Investitionsspielraum. Bei steigenden Zinsen wird dieser Aspekt noch wichtiger.

Die finanziellen Auswirkungen sind in der aktuellen Zinssituation besonders schmerzhaft. Höhere Finanzierungskosten durch schlechtere Liquidität belasten die Gewinn- und Verlustrechnung direkt, da das Unternehmen teurere Kredite aufnehmen oder höhere Zinsen für Kontokorrentkredite zahlen muss. Verpasste Investitionsmöglichkeiten entstehen, wenn liquide Mittel für operative Zahlungen gebunden sind, anstatt für wachstumsfördernde Projekte zur Verfügung zu stehen. Höhere Kreditlinien-Inanspruchnahme führt zu zusätzlichen Bankgebühren und verschlechtert die Bonität des Unternehmens. Reduzierte finanzielle Flexibilität macht es schwieriger, auf Marktchancen zu reagieren oder Krisenzeiten zu überstehen.

Bessere Spend-Transparenz ist der erste Schritt. Moderne Procurement-Software macht alle Ausgaben sichtbar und identifiziert automatisch Bündelungspotenziale. Wenn Sie wissen, wo Ihr Geld hinfließt, können Sie gezielt optimieren.

Konkrete Sofortmaßnahmen können bereits in den ersten Wochen spürbare Verbesserungen bringen. Eine umfassende Spend-Analyse über alle Kategorien hinweg deckt versteckte Kostentreiber auf und identifiziert die größten Optimierungspotenziale. Die Identifikation von Maverick Buying durch systematische Datenanalyse zeigt, wo Rahmenverträge umgangen werden und welche Abteilungen Schulungsbedarf haben. Automatisierte Bündelung ähnlicher Bedarfe reduziert die Anzahl der Bestellungen und verbessert die Verhandlungsposition gegenüber Lieferanten. Eine systematische Lieferantenbewertung und -konsolidierung hilft dabei, die Anzahl der Lieferanten zu reduzieren und bessere Konditionen zu erzielen.

Automatisierte Bündelung reduziert Opportunitätskosten durch intelligente Bedarfsaggregation. Statt 20 separate Bestellungen wird automatisch eine Sammelbestellung generiert, mit entsprechend besseren Konditionen.

Skonto-Optimierung durch automatisierte Systeme kann den Cashflow erheblich verbessern. Ein Unternehmen mit 5 Millionen Euro Spend kann durch systematisches Skonto-Management jährlich 50.000-100.000 Euro zusätzliche Liquidität generieren.

.webp)

Working Capital Management als Kernkompetenz des Einkaufs etablieren. Das bedeutet: Zahlungsziele werden nicht nur verhandelt, sondern auch systematisch genutzt. Lieferantenfinanzierung wird als strategisches Instrument eingesetzt.

Erfolgreiche Unternehmen implementieren eine Reihe von aufeinander abgestimmten Maßnahmen. Automatisierte Skonto-Prüfung und -Nutzung stellen sicher, dass keine profitablen Gelegenheiten übersehen werden und die Liquidität optimal genutzt wird. Dynamische Zahlungszielverlängerung bei günstigen Konditionen ermöglicht es, Working Capital zu optimieren, ohne die Lieferantenbeziehungen zu belasten. Supply Chain Finance Programme schaffen Win-Win-Situationen, bei denen sowohl Lieferanten als auch das eigene Unternehmen von verbesserten Zahlungsbedingungen profitieren. Lieferanten-Factoring als strategisches Instrument bietet zusätzliche Finanzierungsoptionen und verbessert die Cashflow-Position aller Beteiligten.

Datengetriebene Entscheidungen ersetzen Bauchgefühl. Predictive Analytics identifiziert Kostentreiber, bevor sie zum Problem werden. Machine Learning optimiert kontinuierlich Bestellmengen und -zeitpunkte.

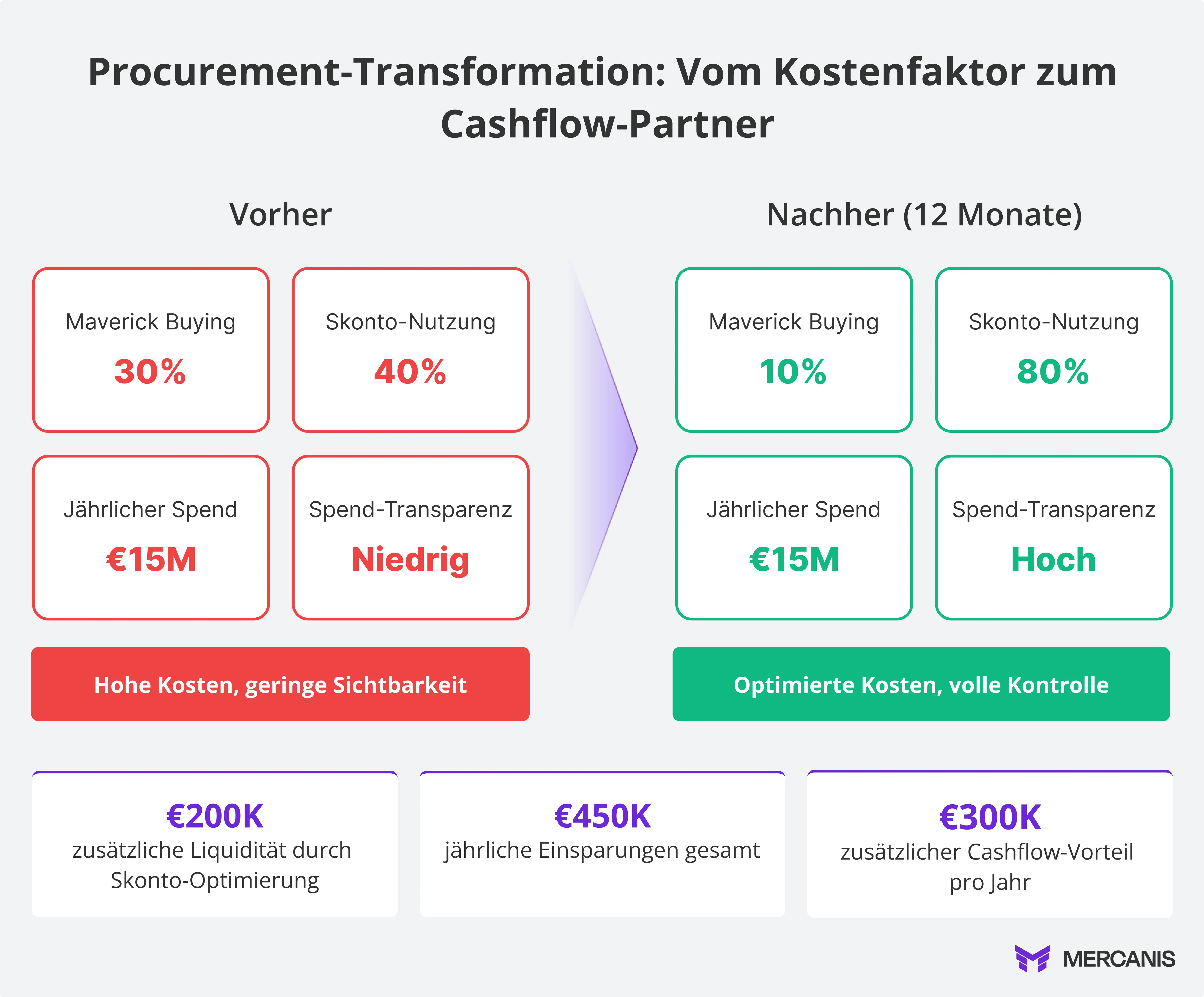

Ein mittelständisches Produktionsunternehmen transformierte seinen Einkauf systematisch:

Ausgangslage:

Maßnahmen:

Ergebnisse nach 12 Monaten:

Das Unternehmen spart jetzt 2 % Zinsen jährlich durch optimiertes Working Capital Management, das entspricht bei 15 Millionen Euro Spend einem zusätzlichen Cashflow-Vorteil von 300.000 Euro pro Jahr.

Modernes Procurement denkt über reine Kostensenkung hinaus. Es wird zum strategischen Partner der Finanzabteilung und trägt aktiv zur Liquiditätsoptimierung bei. Diese Transformation erfordert neue Kennzahlen und Erfolgsmessung.

Modernes Procurement denkt über reine Kostensenkung hinaus. Es wird zum strategischen Partner der Finanzabteilung und trägt aktiv zur Liquiditätsoptimierung bei. Diese Transformation erfordert neue Kennzahlen und Erfolgsmessung.

Wichtige KPIs für cashflow-optimiertes Procurement geben Aufschluss über die Leistung des Einkaufs als Liquiditätspartner. Days Payable Outstanding (DPO) misst, wie effektiv Zahlungsziele ausgenutzt werden, ohne Lieferantenbeziehungen zu gefährden. Die Skonto-Nutzungsquote zeigt, wie viele profitable Frühzahlerrabatte tatsächlich realisiert werden. Das Working Capital Efficiency Ratio gibt Auskunft darüber, wie gut die Liquidität im Einkaufsprozess gesteuert wird. Der Maverick Buying-Anteil ist ein wichtiger Indikator für die Compliance mit Einkaufsrichtlinien und die Nutzung von Rahmenverträgen. Lieferanten-Finanzierungskosten helfen dabei, die Gesamtkosten der Beschaffung inklusive Finanzierungsaspekte zu bewerten.

Moderne Procurement-Technologie automatisiert nicht nur Prozesse, sondern liefert auch die notwendige Transparenz für strategische Entscheidungen. Künstliche Intelligenz identifiziert Optimierungspotenziale und schlägt konkrete Maßnahmen vor.

Entscheidende Technologie-Features:

Die Transformation zum cashflow-optimierten Einkauf gelingt nur mit den richtigen Menschen. Einkäufer müssen zu Finanzexperten werden und verstehen, wie ihre Entscheidungen die Liquidität beeinflussen.

Erfolgsfaktoren für den Wandel zum cashflow-optimierten Einkauf erfordern eine ganzheitliche Herangehensweise. Die Schulung der Einkaufsteams in Finance-Themen ist essenziell, damit Einkäufer die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die Liquidität verstehen und entsprechend handeln können. Anreizsysteme, die Cashflow-Optimierung belohnen, schaffen die notwendigen Incentives für nachhaltigen Wandel und stellen sicher, dass nicht nur Kostensenkung, sondern auch Liquiditätsverbesserung honoriert wird. Regelmäßiger Austausch zwischen Einkauf und Finance fördert das Verständnis für die jeweiligen Anforderungen und ermöglicht gemeinsame Strategieentwicklung. Transparente Kommunikation der Erfolge motiviert das Team und schafft Akzeptanz für neue Arbeitsweisen im gesamten Unternehmen.

Die Investition in moderne Procurement-Systeme rechnet sich schnell. Typische ROI-Bestandteile:

Direkte Savings durch systematische Procurement-Optimierung sind meist schon im ersten Jahr spürbar. Mengenrabatte durch bessere Bündelung können je nach Produktkategorie 5-15 % Ersparnis bringen, bei einem Unternehmen mit 20 Millionen Euro Einkaufsvolumen entspricht das bis zu 3 Millionen Euro jährlich. Die Elimination von Maverick Buying führt zu 10-25 % Kostensenkung auf den betroffenen Spend, da Rahmenvertragskonditionen statt Listenpreise zum Tragen kommen. Optimierte Zahlungsziele können 1-3 % zusätzlichen Cashflow generieren, was bei steigenden Zinsen besonders wertvoll ist.

Indirekte Vorteile entstehen durch verbesserte Prozesse und strategische Positionierung. Reduzierte Finanzierungskosten durch bessere Liquiditätssteuerung können erheblich zur Gewinnverbesserung beitragen, besonders in Zeiten steigender Zinsen. Verbesserte Liquiditätsplanung ermöglicht es dem Finanzmanagement, präzisere Entscheidungen zu treffen und Finanzierungskosten zu minimieren. Höhere Investitionsflexibilität durch optimiertes Working Capital schafft Spielraum für wachstumsfördernde Maßnahmen, ohne die Verschuldung zu erhöhen. Bessere Lieferantenbeziehungen entstehen durch professionellere Zahlungsabwicklung und können zu weiteren Kostensenkungen und Innovationspartnerschaften führen.

Erfolgreiche Unternehmen erreichen durch konsequente Umsetzung ambitionierte, aber realistische Zielwerte. Ein Maverick Buying-Anteil unter 15 % ist durch entsprechende Systeme und Schulungen erreichbar und stellt sicher, dass der Großteil der Einkäufe über optimierte Rahmenverträge abgewickelt wird. Eine Skonto-Nutzung über 75 % maximiert die Liquiditätsvorteile und zeigt, dass Zahlungsprozesse systematisch optimiert wurden. DPO-Verbesserung um 5-10 Tage kann erhebliche Cashflow-Effekte haben, ohne die Lieferantenbeziehungen zu belasten. Working Capital Reduction um 2-5 % durch optimierte Einkaufsprozesse schafft erheblichen finanziellen Spielraum für strategische Investitionen.

Ein Beispiel: Ein Handelsunternehmen mit 50 Millionen Euro Umsatz konnte durch systematische Procurement-Optimierung sein Working Capital um 1,5 Millionen Euro reduzieren. Bei 4 % Zinsen entspricht das jährlichen Einsparungen von 60.000 Euro - zusätzlich zu den direkten Einkaufssavings.

Cashflow-optimiertes Procurement ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Regelmäßige Reviews und Anpassungen sorgen für nachhaltigen Erfolg.

Bewährte Praktiken für kontinuierliche Verbesserung stellen sicher, dass die Optimierung nachhaltigen Erfolg bringt. Monatliche Spend-Reviews mit der Finanzabteilung schaffen Transparenz und ermöglichen schnelle Korrekturen bei Abweichungen. Quartalsweise Lieferantenbewertungen helfen dabei, die Performance zu überwachen und schwache Partner zu identifizieren. Jährliche Strategie-Updates berücksichtigen Marktveränderungen und neue Technologien, um die Procurement-Strategie kontinuierlich anzupassen. Kontinuierliche Prozessoptimierung durch regelmäßige Analyse und Anpassung der Arbeitsabläufe stellt sicher, dass das System mit den Unternehmensanforderungen mitwächst.

Wer Procurement noch als reine Kostenstelle betrachtet, denkt zu kurz. Mit smarter Steuerung wird der Einkauf zum strategischen Cashflow-Partner und sichert der Finanzabteilung den Liquiditätsspielraum, den sie für Investitionen und Wachstum braucht.

Die Transformation beginnt mit drei entscheidenden Schritten:

Unternehmen, die diese Hebel konsequent nutzen, verbessern nicht nur ihre Kostenposition, sondern schaffen auch finanzielle Flexibilität für die Zukunft. In Zeiten steigender Zinsen und volatiler Märkte wird dieser Vorteil noch wichtiger. Die Technologie macht den Unterschied: Moderne Procurement-Plattformen wie Mercanis automatisieren nicht nur diese Prozesse, sondern liefern auch die Datengrundlage für strategische Entscheidungen und machen aus dem Einkauf einen echten Cashflow-Partner.

Maverick Buying bezeichnet Einkäufe außerhalb etablierter Beschaffungsprozesse und Rahmenverträge. Mitarbeiter bestellen direkt bei Lieferanten, ohne den Einkauf zu involvieren oder ausgehandelte Konditionen zu nutzen.

Die Schäden sind erheblich: Unternehmen zahlen Listenpreise statt Rahmenvertragspreise (oft 15-30 % mehr), verlieren Spend-Transparenz und nutzen Zahlungsziele nicht systematisch. Bei 10 Millionen Euro Jahreseinkauf können so 400.000-800.000 Euro jährlich verschwendet werden.

Schritt 1: Analysieren Sie alle Eingangsrechnungen der letzten 12 Monate und identifizieren Sie Skonto-Angebote (meist 2-3 %).

Schritt 2: Berechnung: Skonto-fähiges Volumen × Skonto-Satz × (100 % - aktuelle Nutzungsquote). Beispiel: 5 Mio. Euro × 2,5 % × 60 % = 75.000 Euro jährliches Potenzial.

Schritt 3: Vergleichen Sie die Skonto-Rendite (oft 25-40 % p.a.) mit Ihren Finanzierungskosten.

Days Payable Outstanding (DPO): Measures utilization of payment terms (target: 30-60 days depending on industry) Cash discount utilization rate: Proportion of cash discounts used (target: >75%) Maverick buying share: Off-contract spend (target: <15%) Working capital efficiency ratio: Revenue ÷ Working Capital Cash Conversion Cycle: DIO + DSO - DPO (target: minimization

Typischerweise 6-18 Monate, abhängig von Unternehmensgröße und Optimierungspotenzialen. Bei 15 Millionen Euro Einkaufsvolumen amortisiert sich eine 120.000 Euro Investition oft nach 8 Monaten durch Maverick Buying-Reduktion und Skonto-Optimierung.

Moderne cloudbasierte Lösungen amortisieren sich schneller als traditionelle Systeme durch geringere Implementierungskosten und schnellere Ergebnisse.

Kulturelle Widerstände: Einkäufer fokussieren auf Preise, nicht Liquidität. Lösung: Schulungen und Cashflow-Incentives.

Fehlende Datenqualität: Fragmentierte Spend-Daten erschweren Analyse. Moderne Software schafft automatisch Transparenz.

Mangelnde Abstimmung: Einkauf und Finance arbeiten isoliert. Gemeinsame KPIs und regelmäßige Reviews lösen das Problem.

Veraltete Systeme: Legacy-ERP ohne Working Capital-Features. Cloud-Lösungen integrieren sich nahtlos.

Gemeinsame KPIs: Beide Abteilungen messen Working Capital Efficiency, DPO und Skonto-Nutzung.

Regelmäßige Reviews: Monatliche Spend-Meetings, quartalsweise Strategiesitzungen.

Einheitliche Datengrundlage: Eine Procurement-Platform für beide Teams mit Real-time Zugriff.

Cross-Training: Einkäufer lernen Finance-Grundlagen, Controller verstehen Procurement-Prozesse.

Erfolge kommunizieren: Regelmäßige Berichte über Cashflow-Verbesserungen motivieren beide Teams.

Fabian Heinrich ist CEO und Co-Founder von Mercanis. Zuvor war er Mitgründer des Procurement-Unternehmens Scoutbee und machte es zu einem der weltweit führendenAnbieter im Scouting-Bereich mit Niederlassungen in Europa und den USA und mit Kunden wie Siemens, Audi und Unilever. Nach einem Bachelorabschluss sowie einem Master in Accounting and Finance von der Universität St. Gallen durchlief er außerdemStationen bei Deloitte und Rocket Internet SE.