- LösungenOn Demand

- EntdeckenWissen

- Kunden

- Für Lieferanten

Die geografische Streuung moderner Lieferketten ist enorm. Sie erstreckt sich über mehrere Kontinente hinweg mit einer Vielzahl involvierter Akteure pro Stufe.

Während Tier-1-Lieferanten oft bekannt und gut vertraglich eingebunden sind, bleibt die zweite und dritte Zulieferstufe (Tier-2, Tier-3) oft unklar. Informationen über Lieferwege, Risiken oder kritische Abhängigkeiten gehen hier oft verloren, was sich im Krisenfall fatal auswirken kann.

Selbst kleinere Fehler in der Rückverfolgbarkeit (Traceability) führen schnell zu:

Die Folge: Lieferausfälle oder Produktionsstopps, obwohl die Tier-1-Lieferanten formal noch lieferfähig sind.

Transparenz endet nicht bei Tier 1. Wer seine Lieferkette resilient aufstellen will, muss auch die zweite und dritte Reihe im Blick haben und sollte auf ein strategisches Lieferantenmanagement setzten.

Genau hier bietet Künstliche Intelligenz enormes Potenzial.

KI kann kritische Daten aus verschiedenen Quellen verbinden. Sie zeigt wichtige Verbindungen auf und hilft dem Einkauf, die Komplexität zu meistern.

Das sind Branchen, in denen Produktionssicherheit, Variantenvielfalt und regulatorische Anforderungen besonders hoch sind.

In der Fertigungsindustrie ist der Einkauf keine isolierte Funktion mehr. Er ist eng mit der Produktentwicklung, der Produktion und der Lieferkettenstrategie verbunden.

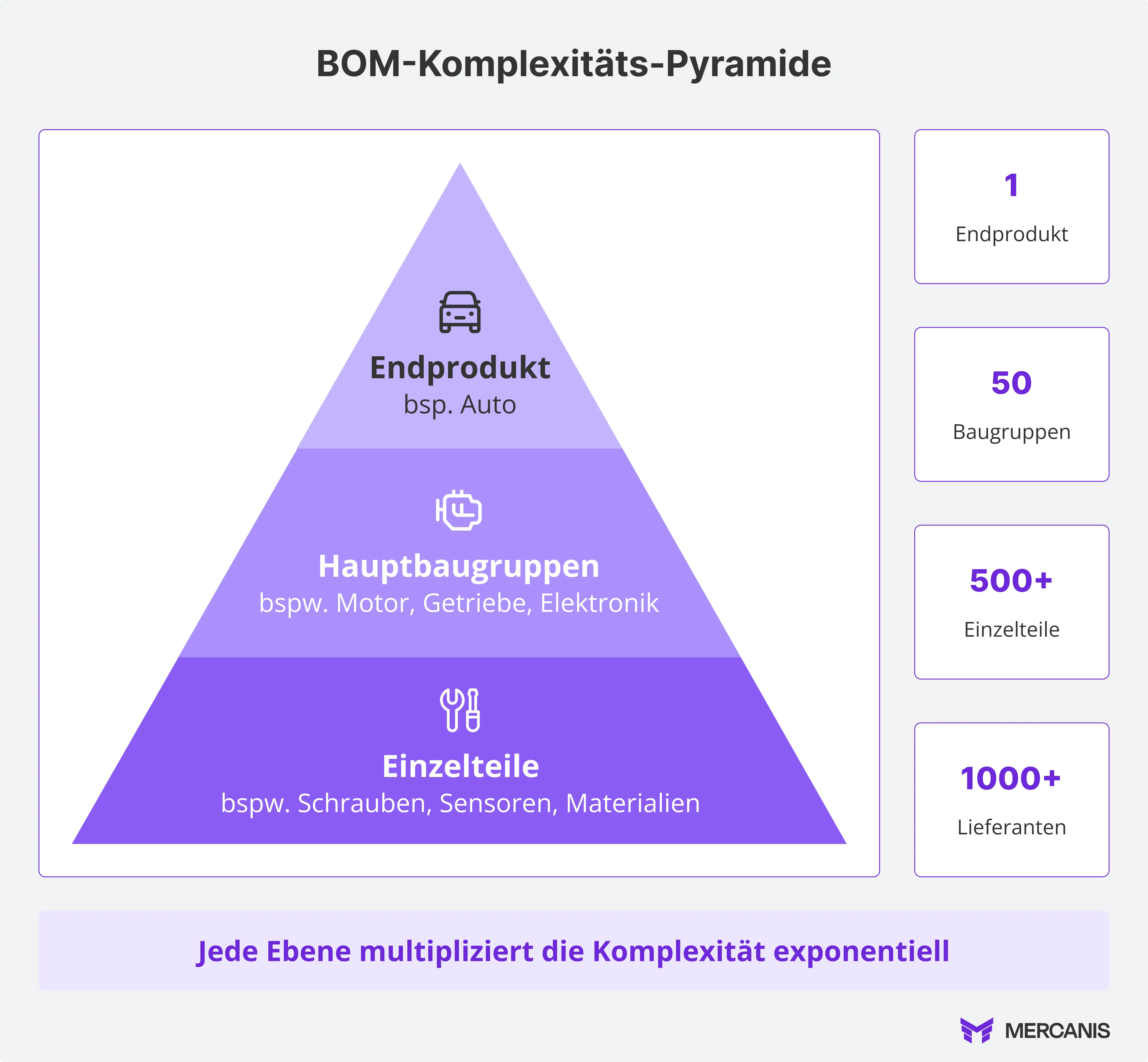

Besonders klar wird das bei der Verwaltung von Stücklisten (Bill of Materials, kurz BOM). Diese Listen enthalten oft Hunderte bis Tausende Einzelteile:

Jede Position kann verknüpft sein mit:

Das führt nicht nur zu viel Verwaltungsaufwand, sondern auch zu einem hohen Risiko - besonders, wenn Änderungen oder Ausfälle einzelne Teile betreffen.

In Stücklisten (Bills of Materials) steckt das Rückgrat jeder industriellen Produktion. Doch wenn Transparenz in diesen Strukturen fehlt, drohen erhebliche Risiken, insbesondere bei der Rückverfolgbarkeit (Traceability).

Manuelle Ausschreibungsprozesse für komplexe BOMs mit Hunderten von Komponenten führen zu dramatisch verlängerten Beschaffungszeiten. Während Einkäufer Position für Position einzeln ausschreiben und mühsam Angebote vergleichen, tickt die Uhr der Marktdynamik unbarmherzig weiter. Die Folgen sind messbar:

Wenn BOM-Positionen routinemäßig an bekannte Lieferanten vergeben werden, ohne echten Preisvergleich zu organisieren, bleiben erhebliche Einsparpotenziale ungenutzt. Der Grund ist oft simpel: Bei Hunderten von Bauteilen scheint eine breite Marktanalyse zu aufwendig.

Während Einkäufer ihre Zeit mit manueller Commodity-by-Commodity-Bearbeitung und Angebots-Matching verbringen, fehlt die Kapazität für wertschöpfende strategische Aufgaben. Das Ergebnis: Eine Abteilung, die eigentlich den Grundstein für Wettbewerbsvorteile legen sollte, wird zur reinen Abwicklungseinheit.

Das Ergebnis: Aus einem strategischen Erfolgsfaktor wird ein operativer Kostentreiber -und die Wertschöpfung bleibt weit unter ihrem Potenzial. Diese Herausforderungen erfordern neue Ansätze.

Die Komplexität globaler Lieferketten und mehrstufiger Stücklistenstrukturen erfordert neue technologische Ansätze. KI bietet dabei drei entscheidende Hebel:

KI verbindet fragmentierte Datenquellen wie ERP-, PLM- oder externe Lieferantendatenbanken. Das reduziert manuelle Dateneingaben, erhöht die Datenqualität und ermöglicht erstmals eine durchgängige Transparenz – bis auf Tier-3-Ebene. So entsteht die Grundlage für fundierte Entscheidungen im gesamten Netzwerk.

Graph-Datenbanken machen Lieferantennetze visuell erfassbar, inklusive aller direkten und indirekten Beziehungen. In Kombination mit Natural Language Processing (NLP) können auch unstrukturierte Informationen aus PDFs, E-Mails oder Webseiten ausgewertet werden. Das schafft neue Sichtbarkeit für bislang verborgene Abhängigkeiten.

KI erkennt Frühindikatoren für drohende Störungen – etwa verspätete Transporte, negative Risikobewertungen oder geopolitische Veränderungen. Mithilfe von Simulationen lassen sich Alternativszenarien durchspielen und konkrete Handlungsempfehlungen generieren, etwa durch das automatische Vorschlagen alternativer Lieferanten.

Die Einführung von KI im Einkauf beginnt nicht mit Technologie, sondern mit Struktur. Wer KI erfolgreich einsetzen will, sollte mit einer klaren, schrittweisen Vorgehensweise starten:

Zuerst muss Klarheit herrschen:

Welche Daten liegen überhaupt vor? In welchen Systemen? Wie sind sie strukturiert?

In diesem Schritt werden Datenlücken, Redundanzen und Inkonsistenzen identifiziert Die Grundlage für alles, was folgt. Ohne belastbare Datenbasis bleibt jede KI-Initiative ineffizient.

Nicht alles auf einmal, sondern gezielt dort starten, wo der Hebel am größten ist.

Wählen Sie eine Produktgruppe mit hoher Komplexität oder hohem Risiko und integriere erste KI-Module, z. B. zur Lieferantenbewertung oder Risikofrüherkennung.

So entsteht ein realistischer Use Case mit messbarem Impact.

Damit der Pilot skaliert, braucht es Anschlussfähigkeit.

Die Anbindung an ERP-, PLM- oder SCM-Systeme wie Mercanis ist essenziell. Dabei müssen klare Schnittstellen definiert und Zugriffsrechte sauber geregelt werden.

Ziel ist eine reibungslose Systemintegration – kein zusätzlicher Datensilo.

KI lernt nicht von allein, KI braucht Feedback.

Durch regelmäßige Evaluierung der Ergebnisse und gezielte manuelle Rückmeldungen verbessert sich der Algorithmus kontinuierlich.

Parallel kann die Anwendung auf weitere Warengruppen, Werke oder Regionen ausgeweitet werden.

Künstliche Intelligenz ist kein Allheilmittel, aber ein mächtiges Werkzeug, wenn sie gezielt eingesetzt wird. Sie ersetzt keine fundierte Einkaufsstrategie, aber sie macht ihre Umsetzung in einer zunehmend komplexen Welt erst möglich.

Durch den intelligenten Einsatz von KI können Unternehmen:

Gerade in volatilen Märkten gilt:

Wer heute in Transparenz und Datenkompetenz investiert, steht morgen nicht nur stabiler da, sondern ist auch klar im Vorteil.

Eine Stückliste (Bill of Materials, BOM) ist eine detaillierte Auflistung aller Komponenten, Materialien und Teile, die zur Herstellung eines Produkts benötigt werden. In der Fertigungsindustrie können BOMs Hunderte bis Tausende Positionen umfassen – inklusive technischer Zeichnungen, Zertifizierungen und Lieferanteninformationen. Jede Ebene der Stückliste erhöht die Komplexität exponentiell.

Tier-2- und Tier-3-Lieferanten liefern oft kritische Bauteile oder Rohstoffe, sind aber in vielen Unternehmen nur unzureichend dokumentiert. Im Krisenfall kann mangelnde Transparenz auf diesen Ebenen zu Lieferausfällen, Qualitätsproblemen oder Produktionsstillständen führen.

KI hilft, unstrukturierte Datenquellen zu verknüpfen, Stücklisten zu analysieren und Lieferantennetzwerke transparent zu machen. Durch Automatisierung, Predictive Analytics und Multi-Tier-Visibility lassen sich Risiken früher erkennen, Beschaffungszeiten verkürzen und Einsparpotenziale realisieren.

Multi-Tier-Visibility bezeichnet die Fähigkeit, alle Ebenen der Lieferkette – von Tier-1 bis Tier-3 – vollständig zu überblicken. Mit KI und Graph-Datenbanken lassen sich auch indirekte Abhängigkeiten sichtbar machen, was essenziell für Resilienz und Risikomanagement ist.

Kontinuierliche Optimierung durch Feedback und Training der KI

Diese schrittweise Vorgehensweise stellt sicher, dass KI-Lösungen skalierbar und praxisnah eingesetzt werden.

Fabian Heinrich ist CEO und Co-Founder von Mercanis. Zuvor war er Mitgründer des Procurement-Unternehmens Scoutbee und machte es zu einem der weltweit führendenAnbieter im Scouting-Bereich mit Niederlassungen in Europa und den USA und mit Kunden wie Siemens, Audi und Unilever. Nach einem Bachelorabschluss sowie einem Master in Accounting and Finance von der Universität St. Gallen durchlief er außerdemStationen bei Deloitte und Rocket Internet SE.