- LösungenOn Demand

- EntdeckenLearnBlogProcurement-Einblicke, Trends und Best Practices.WhitepaperAusführliche Leitfäden zur Procurement-Transformation.Procurement WikiGrundlegendes Procurement-Wissen und Definitionen.

- Kunden

- Für Lieferanten

Die deutsche Automobilindustrie, die 25,2 % am gesamten Industrieumsatz ausmacht, befindet sich im Jahr 2025 in einer ihrer tiefgreifendsten Krisen. Seit 2018 ist die Fahrzeugproduktion in Deutschland um etwa 25 % gesunken. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) gibt es dafür mehrere Gründe:

Während Hersteller wie BYD oder CATL ihre Produktion von Elektrofahrzeugen stark erhöhen, haben deutsche Hersteller Probleme. Sie kämpfen mit vielen strukturellen Mängeln. Es gibt zu wenige bezahlbare E-Modelle. Außerdem fehlt es an Wissen in Software- und Batterietechnologien. Auch die Ladeinfrastruktur ist nicht leistungsfähig genug.

Während wir noch debattieren, produziert China bereits über 30 Millionen Fahrzeuge jährlich und dominiert die Batterietechnologie. Die Folge: Werkschließungen, Stellenabbau und Insolvenzen in der Zulieferindustrie.

Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist ein grundlegender Wandel notwendig. Investitionen in Digitalisierung, neue Technologien, stabile Lieferketten und nachhaltige Strukturen sind wichtig. So bleibt die deutsche Automobilbranche wettbewerbsfähig und zukunftssicher.

Der Einkauf in der Automobilindustrie bewegt sich auf verschiedenen Ebenen:

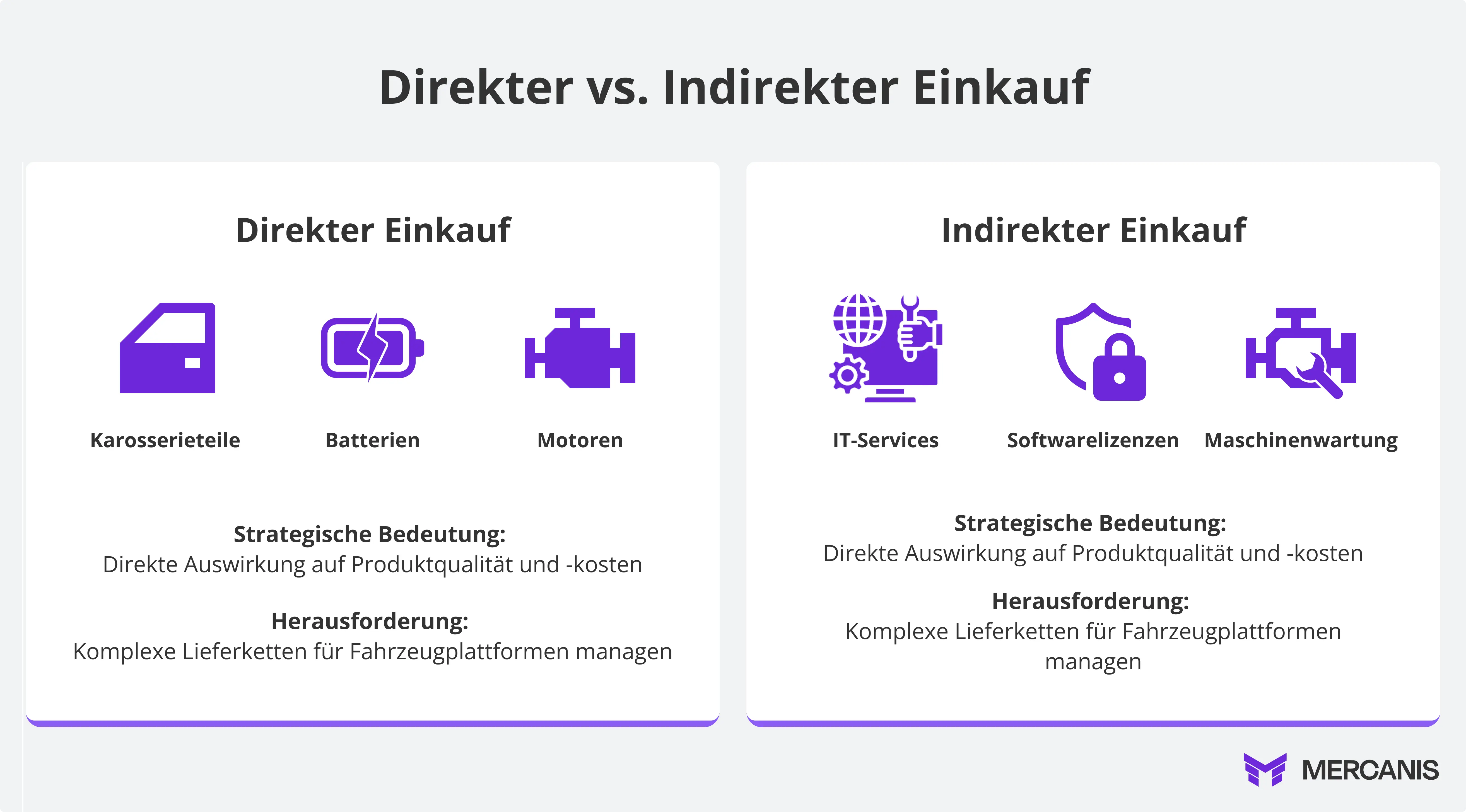

In der Automobilindustrie wird zwischen dem direkten und indirekten Einkauf, sowie zwischen Automobilherstellern (OEMs, z. B. VW, BMW, Mercedes-Benz) als auch Zulieferern (z. B. Brose, ZF, Continental) unterscheiden.

Erfolgsgeheimnis der Gewinner: Sie betrachten indirekten Einkauf nicht als Nebenschauplatz, sondern als strategischen Hebel für Effizienz und Innovation.

Je nach Unternehmen machen die Beschaffungskosten einen erheblichen Teil der Gesamtkosten eines Automobilherstellers oder -zulieferers aus. Das bedeutet: Bereits geringe Einsparungen im Einkauf können spürbare Auswirkungen auf die Profitabilität haben.

Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit:

Strategien zur Kostensenkung:

Digitalisierung als Effizienztreiber:

Unternehmen, die ihren Einkauf strategisch aufstellen und kontinuierlich optimieren, sichern sich nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch eine langfristige Wettbewerbsposition.

Auf dieser Basis Lassen sich 5 Trends für den Einkauf in der Automobilbrache ableiten.

Die Realität: Unternehmen mit digitalen Einkaufsprozessen reagieren 50% schneller auf Marktveränderungen. Besonders in der Automobilindustrie, die auf Just-in-Time-Lieferungen, komplexe Lieferketten und eine hohe Variantenvielfalt angewiesen ist, bieten digitale Einkaufsprozesse enorme Vorteile.

Die Vorteile im Überblick:

Automatisierung reduziert manuelle Aufwände

Digitale Beschaffungstools ermöglichen eine weitgehende Automatisierung von Bestellvorgängen. Gerade in der Automobilindustrie, wo viele Komponenten in hoher Frequenz beschafft werden müssen, sorgt die Automatisierung von Bedarfsmeldungen, Freigaben oder Rechnungsabgleichen für mehr Geschwindigkeit, weniger Fehler und niedrigere Prozesskosten.

Echtzeit-Transparenz entlang der gesamten Lieferkette

Moderne E-Procurement-Plattformen schaffen durch zentrale Datenhaltung und nahtlose Schnittstellen volle Transparenz: OEMs und Zulieferer behalten Preise, Lieferzeiten, Verfügbarkeiten und den aktuellen Status jeder Bestellung jederzeit im Blick – ein entscheidender Vorteil bei volatilen Märkten und kurzfristigen Planänderungen.

Bessere Zusammenarbeit durch Lieferantenintegration

Die digitale Anbindung von Tier-1- und Tier-2-Lieferanten verbessert die Kommunikation erheblich. Produktkataloge, Auftragsbestätigungen oder Lieferdokumente können automatisch verarbeitet werden – das minimiert Missverständnisse und verkürzt Reaktionszeiten.

Self-Service entlastet den Einkauf

Durch benutzerfreundliche Self-Service-Portale können Fachabteilungen ihre Bedarfe selbstständig erfassen – etwa bei der Beschaffung indirekter Materialien oder Dienstleistungen. Der Einkauf behält die Kontrolle, sorgt für Compliance und kann sich auf strategische Aufgaben konzentrieren.

Skalierbarkeit für wachsende Anforderungen

Ob neue Fahrzeugplattformen, internationale Fertigungsstandorte oder die Integration neuer Technologien wie E-Mobilität – moderne Procurement-Systeme wachsen mit. Sie lassen sich flexibel anpassen und unterstützen damit die Innovationskraft der Branche.

In der Automobilindustrie ist Zeit gleich Geld und Transparenz gleich Sicherheit.

Praxis-Tipp: Beginnen Sie mit der Digitalisierung des indirekten Einkaufs, hier sind die Quick Wins am größten.

Die Halbleiter-Krise hat gezeigt: Wer kein Risikomanagement hat, steht still.

Globale Krisen, geopolitische Spannungen und der Klimawandel zeigen, dass die Automobilindustrie vor einer großen Herausforderung steht. Besonders bei der Sicherung ihrer Lieferketten gibt es viele Probleme. Produktionsausfälle durch fehlende Bauteile, volatile Rohstoffmärkte und regionale Instabilitäten treffen OEMs und Zulieferer gleichermaßen. Umso wichtiger ist ein strategisches Risikomanagement. Risiken müssen frühzeitig identifiziert werden und gezielte Maßnahmen zur Resilienzsteigerung ermöglicht werden.

Die Vorteile im Überblick:

Strategische Maßnahmen:

Erfolgsbeispiel: Unternehmen mit diversifizierten Lieferantenstrukturen überstanden die Corona-Krise besser.

Neue Gesetze, neue Chancen: Gesetze wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und die EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) zwingen zum Handeln, aber schaffen auch Differenzierungsmöglichkeiten.

Hier ein Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen im Einkauf der Automobilindustrie:

Strategischer Ansatz: Unternehmen, die Compliance als Innovationstreiber nutzen, gewinnen Vertrauen bei Investoren und Kunden.

Regulatorik und Nachhaltigkeit aktiv zu nutzen, prägt zunehmend die Rolle des Einkaufs. Dieser Trend ist deutlich spürbar, denn auch die deutsche Regierung fördert diese Denkweise. Beispielsweise durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung aus dem Jahr 2020 mit gezielten Fördermodulen. Zu den Modulen gehört die Modernisierung von Produktionsanlagen und die Förderung regionaler Innovationscluster. So wird die Automobilbranche aktiv bei der Transformation unterstützt. Ziel ist es, resiliente Lieferketten aufzubauen, technologische Zukunftsfelder wie autonomes Fahren voranzutreiben und durch digitale Infrastrukturprojekte wie GAIA-X eine vernetzte, leistungsfähige Industrie zu ermöglichen. Der Einkauf wird zur Schnittstelle für Innovation, Partnerschaft und Transformation.

Datenbasierte Einkäufer treffen bessere Entscheidungen als ihre Kollegen mit Bauchgefühl.

Unternehmen mit datenbasierten Einkaufsprozessen reagieren deutlich agiler, sei es bei Nachfrageschwankungen, Rohstoffengpässen oder politischen Veränderungen. Die Fähigkeit, frühzeitig zu handeln, wird zur entscheidenden Stärke im internationalen Wettbewerb.

Paradigmenwechsel: Statt "global sourcing" heißt es jetzt "smart sourcing". Unter dem Motto regional wo möglich, global wo nötig.

Die fünf Trends zu kennen ist eine Sache, sie erfolgreich umzusetzen eine andere. Hier ist Ihr konkreter Fahrplan, um den Einkauf in Ihrem Unternehmen zukunftssicher aufzustellen:

Ziel: Schwachstellen identifizieren und Quick Wins realisieren

Konkrete Schritte:

Erwartetes Ergebnis: Transparenz über Ist-Zustand und erste 5-10% Effizienzsteigerung

Ziel: Systeme implementieren und Strukturen aufbauen

Konkrete Schritte:

Erwartetes Ergebnis: 15-25% Effizienzsteigerung und deutlich höhere Lieferketten-Resilienz

Ziel: Einkauf als strategischen Innovationstreiber positionieren

Konkrete Schritte:

Erwartetes Ergebnis: Einkauf wird vom Kostenoptimierer zum strategischen Wettbewerbsvorteil

Die deutsche Automobilindustrie steht am Scheideweg. Während internationale Konkurrenten mit niedrigen Kosten und schneller Innovation punkten, haben deutsche Unternehmen einen entscheidenden Vorteil: ihre Ingenieurskunst und Präzision.

Der Einkauf ist der Schlüssel, um diese Stärken zu aktivieren. Unternehmen, die ihren Einkauf strategisch transformieren, sichern nicht nur kurzfristige Kosteneinsparungen, sondern langfristige Wettbewerbsvorteile.

Die Entscheidung liegt bei Ihnen: Bleiben Sie reaktiver Kostenoptimierer oder werden Sie proaktiver Innovationstreiber?

Direkter Einkauf umfasst Materialien, die direkt in das Fahrzeug eingehen, wie Karosserieteile, Batterien oder Motoren. Indirekter Einkauf bezieht sich auf Güter und Dienstleistungen wie IT-Services, Softwarelizenzen oder Maschinenwartung, die den Produktionsprozess unterstützen, aber nicht im Endprodukt enthalten sind.

Ursachen sind u. a. die hohe Exportabhängigkeit, sinkende Standortattraktivität, der Rückstand bei Elektromobilität sowie globale Risiken wie Handelskonflikte und Lieferengpässe. Die Produktion ist seit 2018 um rund 25 % gesunken.

Der Einkauf beeinflusst maßgeblich die Kostenstruktur. Durch Warengruppenmanagement, Lieferantenkonsolidierung und digitale Lösungen können Unternehmen signifikante Einsparungen erzielen und gleichzeitig Effizienz und Resilienz erhöhen.

Die fünf zentralen Trends sind:

Digitale Beschaffungstools automatisieren Bestellprozesse, schaffen Echtzeit-Transparenz entlang der Lieferkette, verbessern die Lieferantenkommunikation und steigern die Skalierbarkeit bei wachsendem Bedarf.

Datenbasierter Einkauf nutzt interne und externe Datenquellen zur Vorhersage von Bedarfen, Preisen und Risiken. Das ermöglicht schnellere, fundiertere Entscheidungen und reduziert Abhängigkeiten von Märkten oder Lieferanten.

Gesetze wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) oder die EU-CSRD schaffen neue Anforderungen – aber auch Chancen. Unternehmen, die Compliance strategisch einsetzen, stärken Vertrauen bei Stakeholdern und differenzieren sich vom Wettbewerb.

Nearshoring bezeichnet die Verlagerung von Beschaffungs- oder Produktionsprozessen in geografisch nähere Regionen. Das erhöht die Resilienz, senkt Transportkosten und erleichtert die Einhaltung von ESG-Standards.

Ein dreistufiger Aktionsplan ist hilfreich:

Phase 1: Sofortmaßnahmen (z. B. Digitalisierungsaudit, Risikoinventur)

Phase 2: Systemeinführung & Lieferantendiversifikation

Phase 3: Strategische Neuausrichtung & ESG-Integration

Fabian Heinrich ist CEO und Co-Founder von Mercanis. Zuvor war er Mitgründer des Procurement-Unternehmens Scoutbee und machte es zu einem der weltweit führendenAnbieter im Scouting-Bereich mit Niederlassungen in Europa und den USA und mit Kunden wie Siemens, Audi und Unilever. Nach einem Bachelorabschluss sowie einem Master in Accounting and Finance von der Universität St. Gallen durchlief er außerdemStationen bei Deloitte und Rocket Internet SE.