Ein globaler Automobilzulieferer steht vor einer entscheidenden Frage:

Soll das neue KI-gestützte Beschaffungstool intern entwickelt oder extern eingekauft werden?

Das interne Team kennt die Prozesse im Detail, doch die Marktlösungen versprechen kürzere Implementierungszeiten und geringere Risiken.

Genau hier kommen Decision Frameworks ins Spiel. Sie helfen Einkaufsteams, komplexe Make-or-Buy-Entscheidungen strukturiert, transparent und datengestützt zu treffen und dabei den Return on Investment (ROI) zu maximieren.

Ein Decision Framework ist ein strukturierter Bewertungsansatz, der Unternehmen dabei unterstützt, die Vor- und Nachteile von Eigenentwicklung (Make) und Fremdbezug (Buy) systematisch abzuwägen.

Es gliedert den Entscheidungsprozess in klare Phasen, von der Zieldefinition bis zur finalen Entscheidung und berücksichtigt Faktoren wie Kosten, Risiken, Ressourcen und strategische Passung.

✅ Praxisbeispiel:

Durch den Einsatz eines strukturierten Frameworks konnten in vergleichbaren Projekten die Entwicklungszeit um 20% bis 40 % gesenkt werden.

.webp)

Die Eigenentwicklung (Build) eines KI-gestützten Beschaffungstools bietet zahlreiche Vorteile, aber auch einige Herausforderungen. Zu den Stärken zählen die vollständige Kontrolle über die Software, maßgeschneiderte Anpassungen an spezifische Unternehmensprozesse sowie der Schutz sensibler Daten ohne externe Zugriffe. Zudem können Hersteller durch Eigenentwicklung ihre Wettbewerbsfähigkeit durch individuelle Innovationen steigern.

Auf der anderen Seite erfordert der Build-Ansatz erhebliche Investitionen in Personal, Infrastruktur und Zeit. Die Entwicklungsaufwände sind oft hoch, und es besteht das Risiko von Verzögerungen oder technischen Problemen. Darüber hinaus müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie über das notwendige Know-how für Wartung, Weiterentwicklung und Sicherheit verfügen, um langfristig den Mehrwert zu sichern.

Insgesamt ist der Build-Ansatz besonders dann sinnvoll, wenn das Unternehmen über spezialisierte Ressourcen verfügt und die Software eine strategisch kritische Rolle im Beschaffungsprozess einnimmt.

Der Kauf (Buy) eines KI-gestützten Beschaffungstools bietet den Vorteil einer schnellen Implementierung und geringeren Anfangsinvestitionen. Externe Lösungen sind oft erprobt, verfügen über regelmäßige Updates und gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit sowie Sicherheit durch professionelle Anbieter. Zudem profitieren Unternehmen von Support-Services und der Möglichkeit, auf bewährte Best Practices und Innovationen im Markt zurückzugreifen.

Allerdings bringt der Buy-Ansatz auch Einschränkungen mit sich: Die Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Unternehmensprozesse sind begrenzt, und es besteht ein gewisses Risiko bezüglich Datenschutz und Kontrolle über sensible Daten, da diese oft in der Cloud oder bei Drittanbietern gespeichert werden. Zudem können Lizenzkosten und Abhängigkeiten von externen Anbietern langfristig zu höheren Gesamtkosten führen.

Insgesamt eignet sich der Kauf besonders für Unternehmen, die schnell eine zuverlässige Lösung benötigen, begrenzte interne Ressourcen haben oder von den Vorteilen standardisierter Produkte und Services profitieren wollen.

.webp)

Die Kosten-Nutzen-Analyse bildet das Fundament jeder wirtschaftlichen Bewertung. Sie stellt sämtliche Aufwendungen – von Entwicklung und Lizenzierung bis zu Wartung und Schulung – dem erwarteten Nutzen gegenüber, etwa Effizienzsteigerungen oder Qualitätsverbesserungen.

Typische Kennzahlen sind Payback-Periode, Net Present Value (NPV) und Return on Investment (ROI).

Praxisbeispiel:

Ein Fertigungsunternehmen analysierte die Einführung einer automatisierten Bestellplattform. Die Berechnung zeigte: Trotz hoher Anfangsinvestitionen amortisierte sich das System nach 18 Monaten durch 25 % schnellere Bestellprozesse und deutlich reduzierte Fehlerquoten.

Die Business Case Method (BCM) erweitert klassische Kalkulationen um qualitative Faktoren wie Projektrisiken, Integrationsaufwand und Abhängigkeiten von Drittanbietern. Dadurch lassen sich Best- und Worst-Case-Szenarien simulieren und Entscheidungen realistischer absichern.

Praxisbeispiel:

Ein Chemiekonzern prüfte die Eigenentwicklung eines Supplier-Portals. Die BCM-Analyse zeigte, dass Zeitüberschreitungen und Schnittstellenprobleme hohe Zusatzkosten verursachen könnten. Die Risikosimulation ergab, dass eine externe Lösung bei gleichem Funktionsumfang planungssicherer und kosteneffizienter war.

Die SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) ist ein beliebtes Modell zur Make-or-Buy-Entscheidungsfundung aus strategischer Sicht. Sie beleuchtet interne Stärken und Schwächen sowie externe Chancen und Risiken, um langfristige Ziele wie Innovationsfähigkeit, Flexibilität und Marktposition einzubeziehen.

Praxisbeispiel:

Ein Automobilzulieferer stand vor der Entscheidung, sein E-Procurement-System selbst zu entwickeln oder eine Cloud-Lösung zu lizenzieren. Die SWOT-Analyse ergab: Während eine Eigenentwicklung mehr Kontrolle über Daten bot, überzeugte die Cloud-Option durch Skalierbarkeit und geringeren Wartungsaufwand. Strategisch fiel die Wahl auf die SaaS-Lösung – im Einklang mit der Unternehmensvision einer agilen, digital vernetzten Supply Chain.

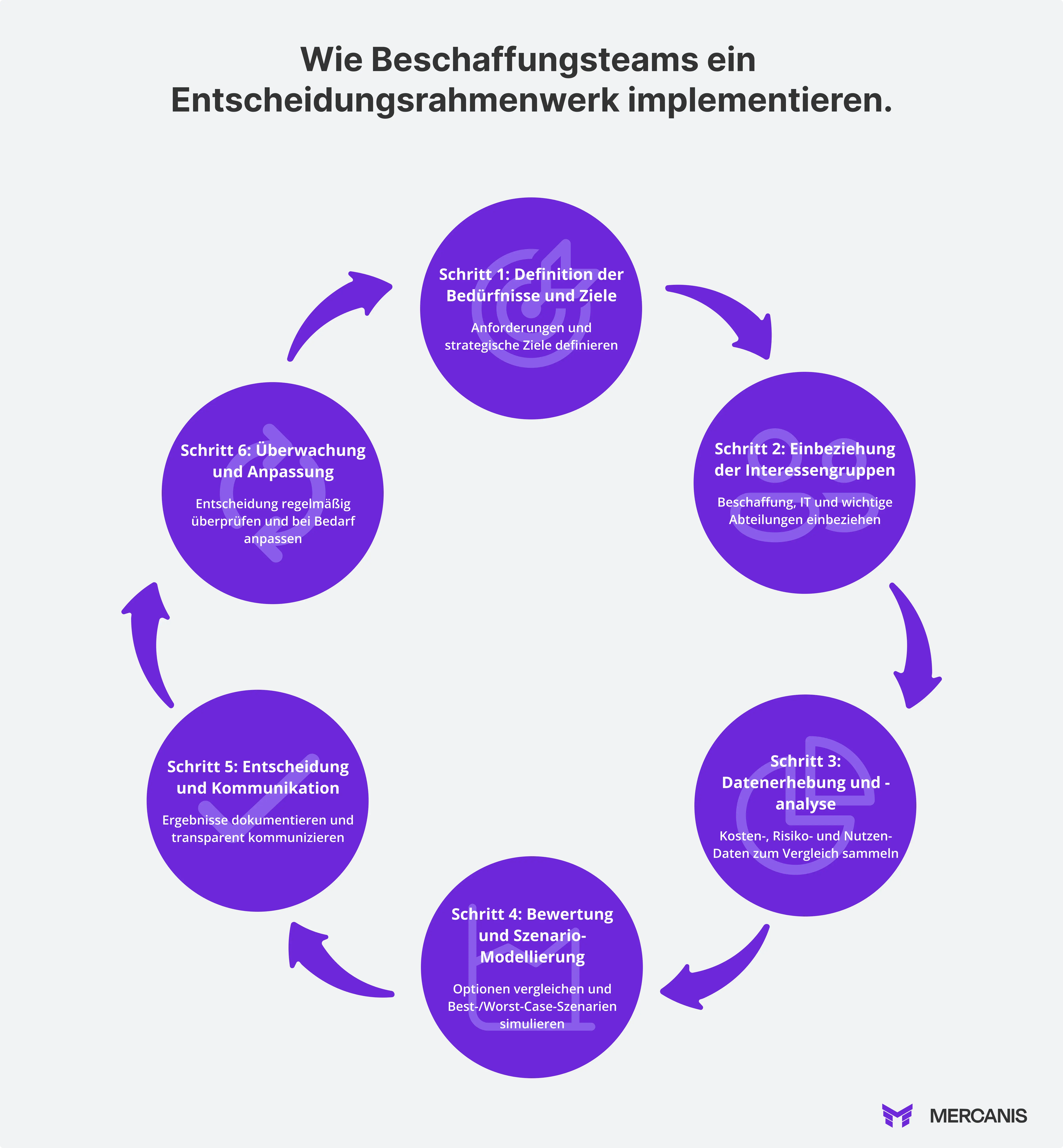

Ein strukturiertes Decision Framework hilft Einkaufsteams, komplexe Make-or-Buy-Entscheidungen nachvollziehbar, datenbasiert und strategisch fundiert zu treffen. Die folgenden Schritte zeigen, wie der Prozess in der Praxis aussieht:

Zunächst gilt es, die konkreten Anforderungen an das geplante KI-Tool sowie die übergeordneten Unternehmensziele zu definieren. Geht es primär um Kosteneffizienz, technologische Unabhängigkeit oder Innovationsgeschwindigkeit? Eine klare Zielsetzung schafft die Grundlage, um Entscheidungskriterien – etwa Budgetrahmen, Funktionsumfang oder Integrationsfähigkeit – eindeutig zu priorisieren.

Ein wirksames Framework lebt von der interdisziplinären Zusammenarbeit. Einkauf, IT, Fachbereiche und gegebenenfalls externe Berater sollten frühzeitig eingebunden werden. So lassen sich unterschiedliche Perspektiven und Anforderungen berücksichtigen – beispielsweise technische Machbarkeit, Datenarchitektur oder Compliance-Vorgaben. Frühzeitige Abstimmung verhindert Zielkonflikte und erhöht die Akzeptanz der finalen Entscheidung.

Im nächsten Schritt werden alle relevanten Daten zu Kosten, Nutzen und Risiken erhoben. Dazu zählen Lizenz- und Entwicklungskosten ebenso wie potenzielle Produktivitätsgewinne oder Sicherheitsrisiken. Eine strukturierte Datenerhebung bildet das Rückgrat jeder objektiven Entscheidung und ermöglicht belastbare Vergleiche zwischen interner Entwicklung und externer Beschaffung.

Nun folgt die Anwendung des gewählten Frameworks – etwa Kosten-Nutzen-, BCM- oder SWOT-Analyse. Dabei werden quantitative Kennzahlen (z. B. ROI, NPV) mit qualitativen Faktoren (z. B. strategische Passung, Innovationspotenzial) kombiniert. Durch Szenarienmodellierung lassen sich verschiedene Zukunftssituationen simulieren – von optimistischen bis pessimistischen Verläufen – und so fundiertere Entscheidungen treffen.

Die finale Entscheidung sollte transparent dokumentiert und begründet werden. Ein klarer Entscheidungsreport zeigt, welche Alternativen geprüft und welche Kriterien ausschlaggebend waren. Ebenso wichtig: die interne Kommunikation. Wenn alle Stakeholder die Entscheidung nachvollziehen können, steigt die Akzeptanz und damit die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Umsetzung.

Ein Decision Framework ist kein einmaliges Werkzeug, sondern ein dynamischer Prozess. Marktbedingungen, Technologien und Unternehmensstrategien verändern sich – und damit auch die Entscheidungsgrundlagen. Regelmäßige Reviews helfen, die ursprüngliche Entscheidung zu validieren und bei Bedarf anzupassen, etwa wenn neue Anbieter, Kostenvorteile oder Risiken entstehen.

Künstliche Intelligenz verändert die Entscheidungsfindung im Einkauf grundlegend. Während Entscheidungen früher stark auf Erfahrungswissen, Bauchgefühl und manuelle Datenanalysen basierten, ermöglichen KI-gestützte Systeme heute objektive, datengetriebene und reproduzierbare Bewertungen. Gartner prognostiziert, dass KI-Agenten in den kommenden Jahren rund 50 % der Geschäftsentscheidungen unterstützen.

KI-Tools verarbeiten große Datenmengen in Echtzeit, erkennen Muster und Korrelationen, die für menschliche Analyst:innen oft verborgen bleiben, und simulieren verschiedene Szenarien – etwa Preisentwicklungen, Lieferantenrisiken oder Nachfrageveränderungen. So lassen sich Chancen und Risiken nicht nur schneller, sondern auch präziser bewerten.

In modernen Decision Frameworks übernehmen KI-Lösungen daher die Rolle eines intelligenten Analyse- und Prognosepartners. Sie liefern die Grundlage für faktenbasierte Entscheidungen, indem sie historische Daten mit externen Faktoren – wie Markttrends, geopolitischen Risiken oder ESG-Kriterien – verknüpfen. Besonders wertvoll ist dies in dynamischen Beschaffungsmärkten, in denen kleine Veränderungen große Auswirkungen auf Kosten und Lieferfähigkeit haben können.

Gleichzeitig bleibt die menschliche Expertise unverzichtbar. KI liefert Daten und Handlungsempfehlungen, doch die finale Entscheidung erfordert strategisches Denken, Kontextverständnis und ethische Abwägungen. Ziel ist also nicht die Automatisierung der Entscheidung selbst, sondern ihre Qualitätssteigerung: Bias wird reduziert, Transparenz erhöht und das Risiko von Fehlentscheidungen deutlich gesenkt.

Praxisbeispiel:

Ein globales Industrieunternehmen integriert KI-basierte Risikoanalysen in sein Make-or-Buy-Framework. Das System bewertet automatisch Lieferantenstabilität, Währungsschwankungen und Rohstoffpreise. Auf Basis dieser Analysen erhält das Management mehrere Handlungsszenarien – von kurzfristigen Einsparpotenzialen bis zu langfristigen Resilienzstrategien. Die finale Entscheidung trifft das Einkaufsteam, gestützt auf die KI-Erkenntnisse.

Strukturierte Decision Frameworks sind heute unverzichtbar, um im Einkauf fundierte Entscheidungen über KI-Tools zu treffen.

Sie schaffen Transparenz, fördern die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und sichern langfristig den strategischen Mehrwert und ROI.

💡 Tipp: Wer Make-or-Buy-Entscheidungen im Einkauf strategisch aufsetzen will, sollte klein starten – mit einem Pilotprojekt, klaren KPIs und einer datenbasierten Analyse.

Je nach Komplexität zwischen 4 und 8 Wochen.

Kosten, Nutzen, Risiken, strategische Passung, technische Machbarkeit und Ressourcenverfügbarkeit.

Nein – sie unterstützt, ersetzt aber nicht die menschliche Bewertung.

Über KPIs wie ROI, Prozesszeit, Implementierungsqualität und Nutzerzufriedenheit im Einkauf.